点睛:现代摄影

署书:乔惠民(中国国土经济学会研究室主任、深圳原《现代摄影》杂志编辑部主任、李媚助手)

导读:李新宇(国土名片网现代摄影栏目主持)

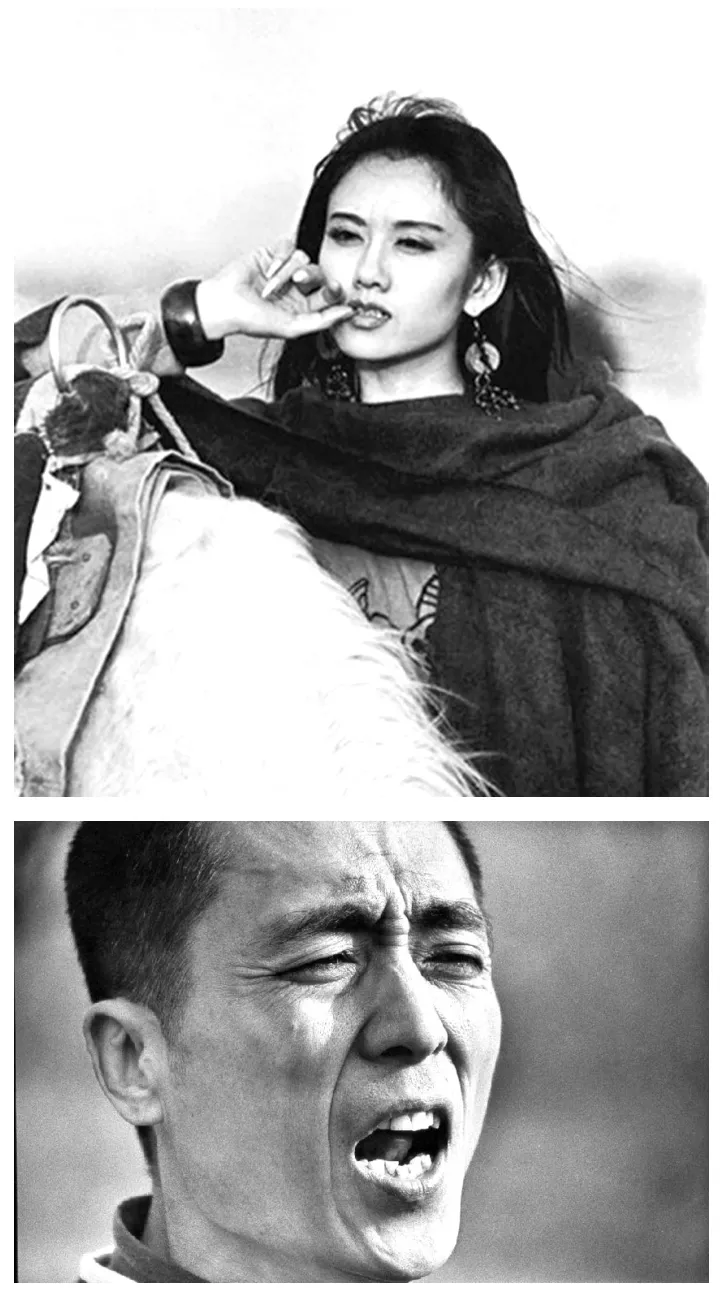

肖全和他们这一代:自然而骄傲地老去

梁静

肖全和他们这一代:自然而骄傲地老去

梁静

“你好,我是肖全,拍照的。”

见到陌生人,肖全一般这样自我介绍。摄影师、艺术家什么的,太造作,不好。肖全说,他喜欢自然、自在,他拍的人,都那样。

“我当然也是,讨厌造作。”

以前留长发的时候,肖全有好多女粉丝,而且是会为他尖叫的那种。现在,还是帅的,看不出今年56岁了,唯一会破功的,是他的眼角。

那上面,布满皱纹。一条条褶,又长又深,在眼睛四周延伸,就像老树的根。肖机,骑着自信车,拍家乡成都。

1986年,肖全27岁,不当兵了,常和成都文艺圈的人混在一起,抽烟、喝酒。钟鸣、翟永明、何多苓、易知难等等都挺熟的。这群人,长得好看,都挺臭美的,肖全喜欢帮他们拍照。

某天,肖全在钟鸣办的《象罔》中看到一张美国诗人庞德的照片。在照片里,垂暮之年的庞德,拄着手杖,立于石桥,目光坚毅沧桑,形如雕像,下面是一段文字——“理解来得太迟了。一切都是那么艰难,那么徒劳,我不再工作,我什么也不想做。”视线与照片接触的那一瞬间,肖全被击中了。“我也要为中国的知识分子拍这样的照片。”

这一个只有十秒不到就产生的念头,肖全整整花了十年去完成。

在这十年里,肖全在全国各地漂泊,把行李寄放在朋友家里。他常常接到电话:“×××在哪儿哪儿,你拍不拍?”“拍!”不说废话,肖全扛起摄影包就走。

1996年,肖全37岁,《我们这一代》第一版出了,组成这本摄影书的,是一个个现在已经被供在神台上的“文艺偶像”: 北岛、顾城、三毛、崔健、杨丽萍、张艺谋……20年前,在肖全的取景框里,这些人还不是神,他们仍不脱青涩,仍不免轻狂。他们埋头干着全的姐姐说,这叫“万丈深渊”。“但有什么办法呢,我是拍照的,不停眨眼,眨了几十年,就变这样了。”

肖全一眨眼,眼角的褶,果然更深了。

这是褶,也是时间隧道,里面埋着,肖全的40年。

1976年,肖全17岁,拍了第一张照片。他用一台借来的相机,在成都家里,对着坐在庭子里看报纸的奶奶邹桂莲,按了一张。

1980年,肖全21岁,用爸爸寄给他的180元买了一台海鸥205相机,花了169元,那时每月人均工资也就四五十元。当时在海军航空兵部当兵的肖全,扛着相自己的事,哪怕明天就没米下锅了。在这一点上,肖全觉得,他们都一样。

“你如果问我他们有什么不同,我觉得没什么不同。他们是普通人,只不过他们都有一样技能,深深地热爱着自己的专业,并愿意用它去表达对生命、对世界的感悟。”

崔健的长征

那时候的年轻人,都是老崔的粉,包括肖全。在暗房里晒照片的时候,肖全喜欢放《一无所有》。他把喇叭调到最大,让老崔的嗓音充斥整个暗房,冲进浸泡着的底片中。“从听到老崔的第一首歌开始,我心里就想,歌还能这么唱啊。”

1990年春天,崔健来成都了,来搞演唱会的,叫“新长征路上的摇滚”。肖全去了。他看到素不相识的人手挽着手,在老崔的歌中排山倒海地摇着、唱着、哭着,他眼睛里的泪水也止不住地流。

演唱会结束以后,肖全陪着崔健去电视台取录像带。在电视台门口,有一堵被拆掉一半的旧墙,在它背后是水泥组成的TV的V字。看到这个奇妙的组合,肖全心动了。“这感觉像长征。”他把崔健叫下车,崔健想了想,下来了,站在墙前,换了好几个姿势。

肖全操起机器,按了21次快门。一分钟后,他知道,一幅好照片刚刚已经诞生了。

肖全镜头中的北岛、顾城、三毛、崔健

诗人与那些花儿

1986年12月,正值中国朦胧诗兴起,成都举办“星星诗歌节”,北岛、顾城、舒婷都到了。肖全跟着拍了全程。在这些照片中,他特别喜欢那张在望江公园竹林拍的大合照,大伙都笑了,谢烨还躲在顾城的后面,羞答答地牵着舒婷的手。

在回去的车上,北岛带着大家唱《三套车》,唱得很大声,就连外面都能听到,大家都特别过瘾。北岛唱着唱着忘词了,大家又笑作一团。“那时候的快乐,就那么简单。”其实当时,大家的生活并不好,在北京,大家每天都在想着吃什么最便宜,早上起晚一点,不吃早餐,饿醒了就看看通讯录今天该去哪里蹭饭了。诗歌节,他们收到100块的“舞台演出费”,顾城激动了,他说,成都人太好了,他不走了,他还要开讲座。

肖全在酒店房间给他和谢烨拍了好多照片。顾城说,我最喜欢拍照了,我的这顶帽子,是一个美国老太太送的。

回到北京后,顾城给肖全寄了一本诗集《黑眼睛》,并留下两行字:“那些花儿已经走远了。给肖全。”

这是肖全与顾城的最后一次接触。

之后,那些花儿,就走远了。

多么倔强的女人

1990年9月21日,肖全和成都的其他记者,敲开了三毛在锦江宾馆的门。这是一个极其少见的女人!肖全想到了杜拉斯。三毛翻了肖全带来的像集,摇起头来:“不行啊,你给他们拍得这么好,你得给我拍才行。”

就这样,一个原本只有15分钟的群访,变成了三毛与肖全的一天。

他们走到了“柳荫街”,三毛笑盈盈地和老人打招呼,听着他们讲“闹水鬼”的故事。在肖全拍三毛的时候,三毛也在拍,她掏出自己的全自动“傻瓜”相机,拍挂在房子前的辣椒,拍摆在地上的布鞋。肖全最喜欢的一张照片是,三毛赤脚坐在地上,旁边是一张倒扣的竹椅。三毛没有笑,也没有看镜头,可这,反而更三毛了。

三毛说,她要走了,可是很想看到照片。晚上,肖全忙到了12点。第二天早上10点,他把这些照片,给了正在宾馆等着他的三毛。“太好了,太高兴了。瞧!多么倔强的女人啊!”三毛说,“肖全,我们俩是通的。”

临走前,三毛跟肖全约定,下一年的7月要一道旅行,完成她的旅行画册。“7月太热了,我们找个稍微冷一点的地方。”三个月后,当肖全还在想着去哪里完成这个约定的时候,三毛却走了。肖全知道,三毛就是这样一个女人,她的选择,一定是她自己觉得最好的。

肖全镜头中的杨丽萍、张艺谋

她开屏了,就像孔雀一样

看了肖全拍杨丽萍的照片,总有人问他:“说,你是不是爱上杨丽萍了?”每一次,肖全都是摇摇头,笑而不答。

肖全觉得,杨丽萍和三毛有一点很像,她们都很接近自然。有一次,他们爬上了慕田峪长城,杨丽萍爬上了烽火台,扬起了一块白布,要肖全给她拍照。那天,风很大,白布就像要把杨丽萍拉向天边,肖全很紧张:“丽萍,风很大,你千万不要往左边倒。”平衡感极好的杨丽萍,最终还是控制了风,控制了白布,在白布把杨丽萍包裹住全身的那一刻,肖全双膝跪在地上,就像一个信徒,虔诚地拍下了这个奇景。

“拍完以后,丽萍拍拍我的背,我也拍拍她的背,我们都知道,我们刚刚做了什么。”

再过几年,杨丽萍又变了样,这个长城边上的仙女,成为一个大师了。在拍《云南映象》的时候,肖全哭了,他看到杨丽萍带着一群群小孔雀,飞起来了。“她阔达了,她开屏了,就像孔雀一样。”肖全说,杨丽萍就是一个媒介,通过她的舞蹈,人类知道了大自然的感情,大自然也知道了人类的情感。

杨丽萍说,以后,她老了,变丑了,就会躲起来,不再见人。“那时,我只会让一个人给我拍照,那就是肖全。”

(陈晓媛摘自《羊城晚报》)