略论西晋时期的“用夷”论与实践

尹波涛(陕西师范大学中国西部边疆研究院陕西西安710062)

略论西晋时期的“用夷”论与实践

尹波涛

(陕西师范大学中国西部边疆研究院陕西西安710062)

摘要:西晋时期,两汉以来形成的“用夷”策略和实践得到继承和发展。所谓“用夷”论,是指与徙戎论相反的一种处理中原汉人与周边少数族群关系的理论和策略。它并不排斥四夷,而是认为四夷可以为中国所用。它主要表现在四个方面:其一,以夷制夷;其二,以夷为兵;其三,化夷为民,其四,驱夷为隶。与徙戎论相比较,它虽然在理论上建树不多,但是却更深入人心,对当时的实践具有更强大的指导意义。

关键词:西晋;“用夷”论;实践

就如何处理中原政权和周边少数族群关系,西晋时期出现了以江统等人为代表的“徙戎论”。所谓徙戎论,是指面对自西汉中期以来(尤其是东汉时期)四夷不断内迁而造成夷夏矛盾升级、冲突不断的状况,以儒家经典中的畿服理论为依据,认为应该把内迁的四夷迁回其原来居住的地方,贯彻“内中国而外四夷”的思想,从而解决夷夏矛盾并实现中原国家长治久安的思想和理论。然而,在西晋时期实际的政治和经济生活中,徙戎论并未得到支持和贯彻。对这一时期夷夏关系更具影响和指导意义的是“用夷”论①。

所谓“用夷”论,是指与徙戎论相反的一种处理中原汉人与周边少数族群关系的理论和策略。它并不排斥四夷,而是认为四夷可以为中国所用。经过两汉四百多年的实践与理论总结,“用夷”论已经深入人心,甚至达到了“日用而不自知”的程度。笔者认为,西晋时期的“用夷”主要表现在四个方面:其一,以夷制夷;其二,以夷为兵;其三,化夷为民,其四,驱夷为隶。以下详述之。

一、以夷制夷

以夷制夷的理论和实践早在西汉初年就已经出现。一般认为,贾谊最早提出以夷制夷论。他认为在灭亡匈奴后,“将必以匈奴之众,为汉臣民,制之令千家而为一国,列处之塞外,自陇西延至辽东,各有分地以卫边,使备月氏、灌窳之变,皆属之置郡。然后罢戎休边,民天下之兵”[1](P134)。这段话有三点值得我们注意:其一,他首先提出以匈奴对抗月氏、灌窳的主张,即以夷制夷;其二,认为应该把匈奴“千家而为一国”,即制度化的利用外族;其三,指明利用外族守边的目的是“罢戎休边,民天下之兵”。由于当时匈奴正在大事扩张、与汉为敌,这种希望匈奴听命于汉、为汉守边的想法在当时无疑不切合实际。

此后,以夷制夷策略不断得到发展并被广泛用于指导实践。②据邢义田先生研究,以夷制夷在具体的政策运用上大致可分为五种类型:一,以夷伐夷,即利用归顺的外族对抗其他威胁中国的外族,这是中国常用的一种方法,例如两汉利用乌桓、乌孙以伐匈奴。二,联夷以治夷,联络若干和中国并无从属关系的民族或国家,对抗其他的外族,例如汉武帝之联月氏以制匈奴。三,以夷治夷,对降服或受中国羁縻之外族,原则上仍由原部族的领袖,以其原有的方式统治,或仅设官监护之,并不直接派官员以内地的行政方式治理,例如汉代的属国。四,分化夷狄以制夷,制造若干外族之间或同一部族内部的矛盾,使其不能团结,甚至自相攻击,例如汉武帝之分化匈奴;另一种形式是将归顺的外族强分为若干部,各假以名号,以行分而制之之计,例如王莽欲分匈奴为十五部。五,师夷长技以制夷,师外族之所常以制之,如汉武帝时期大量养马,训练骑兵。[2]当然,在实际运用中,并非单独采用其中某项,而往往是数项并用。

据笔者所见,西晋延续了两汉以来“以夷制夷”的策略,并有所发展。以下试论之。

泰始七年(271),匈奴单于刘猛叛乱,屯于孔邪城。晋武帝派遣娄侯何桢持节讨伐。何桢认为刘猛部众凶悍,少量的兵力是不能制服的。于是,他秘密引诱刘猛的左部督李恪,让其杀猛。这样,刘猛的叛乱就被镇压,并且使匈奴镇服,在此后相当长的一段时间内再也没有出现反叛。[3](P2549)这里,何桢成功地运用了分化夷狄以制夷的策略,通过引诱李恪而平定了刘猛的叛乱。

晋武帝咸宁时期(275-280),征北大将军、都督幽平州诸军事、幽州刺史、护乌桓校尉卫瓘建议晋武帝不遣还入贡的拓跋鲜卑沙漠汗,遭到晋武帝的拒绝。卫瓘又请求以金贿赂拓跋鲜卑诸部大人,让他们离间拓跋力微和沙漠汗父子之间的关系,让他们互相猜忌以至残杀。晋武帝接受了这个建议,于是接受卫瓘贿赂的拓跋鲜卑诸部大人谮杀了沙漠汗。随后,拓跋力微病危。亲近用事的乌丸(桓)王库贤由于接受了卫瓘的贿赂,想在这时扰动拓跋鲜卑诸部,于是在庭中磨斧,并且对诸部大人说:“上恨汝曹谗杀太子,今欲尽收诸大人长子杀之。”诸部大人都信以为真,全部散走,力微随之因忧虑而死亡。这导致拓跋鲜卑迅速衰落。[4](P4-5)《晋书》卷36《卫瓘传》中记载:

于时幽并东有务桓,西有力微,并为边害。瓘离间二虏,遂致嫌隙,于是务桓降而力微以忧死。朝廷嘉其功,赐一子亭侯。[3](P1057)

马长寿先生认为,这里的“务桓”当即为乌桓,“并”应当解释为“联合起来并为边害”,因为那时务桓已经加入以力微为首的拓跋部落联盟。据此,他认为此处所记即为前述卫瓘运用“以夷制夷”策略削弱拓跋鲜卑之事。[5](P240-241)而《资治通鉴》记此事曰:

夏,六月,鲜卑拓跋力微复遣其子沙漠汗入贡,将还,幽州刺史卫瓘表请留之,又密以金赂其诸部大人离间之。[8](P2541)

……

卫瓘遣拓跋沙漠汗归国。自沙漠汗入质,力微可汗诸子在侧者多有宠。及沙漠汗归,诸部大人共谮而杀之。既而力微疾笃,乌桓王库贤亲近用事,受卫瓘赂,欲扰动诸部,乃砺斧于庭,谓诸大人曰:“可汗恨汝曹谗杀太子,欲尽收汝曹长子杀之。”诸大人惧,皆散走。力微以忧卒,时年一百四。子悉禄立,其国遂衰。

初,幽、并二州皆与鲜卑接,东有务桓,西有力微,多为边患。卫瓘密以计间之,务桓降而力微死。朝廷嘉瓘功,封其弟为亭侯。[8](P2548-2549)

由此可见,司马光等人似乎认为务桓并非乌桓,而是和力微一样,是鲜卑某部的首领,而卫瓘在二部之间采用“以夷制夷”的策略,通过离间计使得“务桓降而力微死”。务桓作为人名,史书仅此一见③,两说相较,马先生所说似乎更为妥当,应从。显然,卫瓘在此采用了分化夷狄以制夷的策略,消除了拓跋鲜卑部落联盟对幽、并二州构成的威胁。

咸宁五年(279),秦、凉二州为鲜卑树机能覆没后,晋武帝访求平定树机能叛乱的将军人选,李憙向晋武帝推荐了匈奴刘渊,然而,由于孔恂的反对,晋武帝并没有采纳李憙的建议。史书记此事曰:

秦凉覆没,帝畴咨将帅,上党李憙曰:“陛下诚能发匈奴五部之众,假元海一将军之号,鼓行而西,可指期而定。”孔恂曰:“李公之言,未尽殄患之理也。”憙勃然曰:“以匈奴之劲悍,元海之晓兵,奉宣圣威,何不尽之有!”恂曰:“元海若能平凉州,斩树机能,恐凉州方有难耳。蛟龙得云雨,非复池中物也。”帝乃止。[3](P2646)

李憙按照“以夷伐夷”的思路,提出利用归顺的匈奴五部的力量来平定秦、凉二州鲜卑树机能的叛乱,并以匈奴贵族刘渊作为统帅。这遭到了孔恂的反对,但是,认真分析孔恂的话,可知他并非反对用匈奴五部来镇压鲜卑的叛乱,只是反对以刘渊作为此次军事行动的统帅。可见,时人普遍接受了“以夷伐夷”的策略。

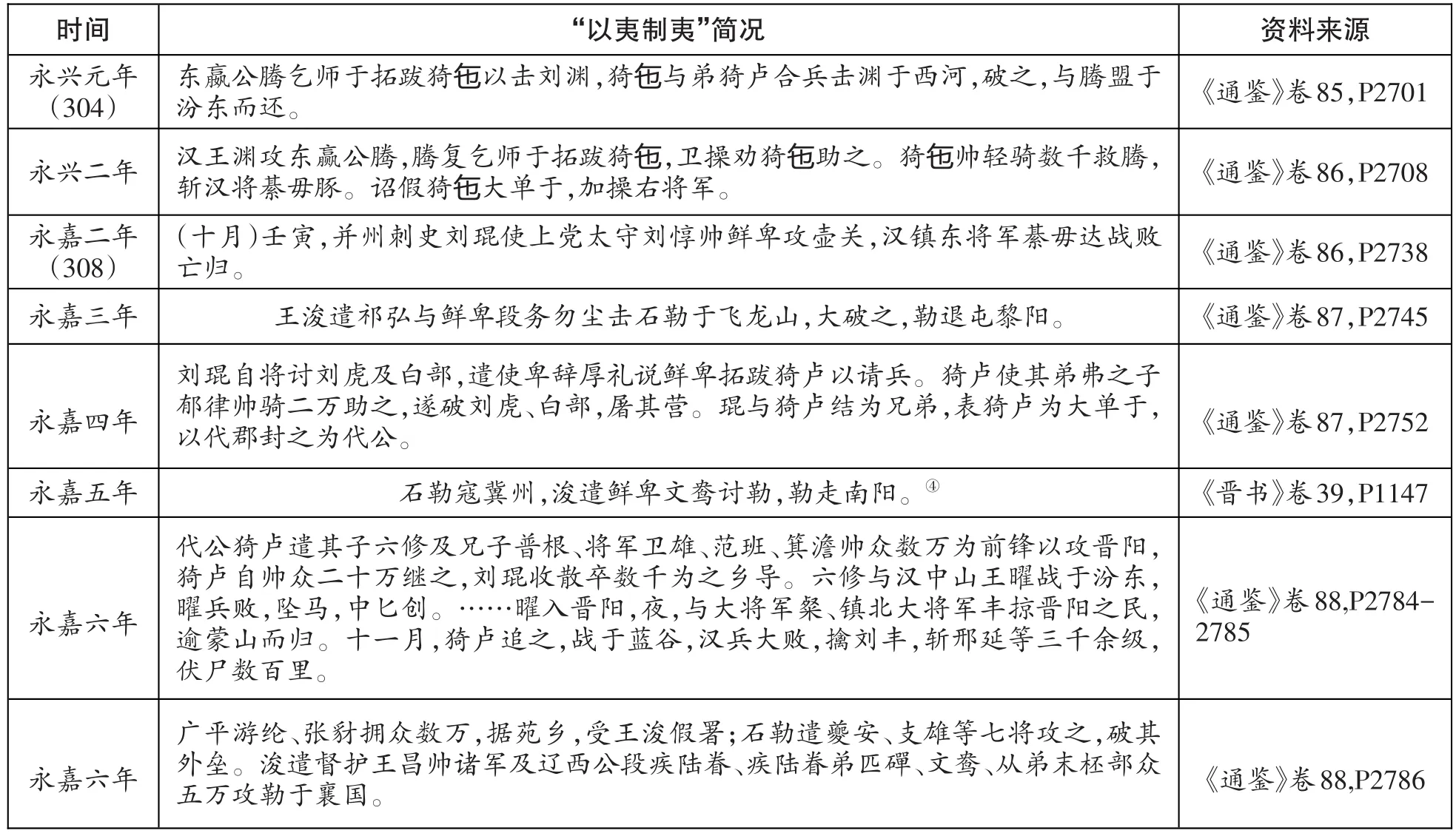

永兴元年(304),刘渊起兵反晋。为了镇压刘渊的反叛以及和后来汉政权对抗,西晋王朝采用“以夷制夷”的策略,联合亲晋的鲜卑诸部(包括拓跋氏、段氏和慕容氏),共同对抗刘、石。甚至在洛阳沦陷后,这种策略依然深入人心,并被很好的执行。在洛阳沦陷后,司马睿有讨伐刘、石的檄文。《魏书》卷96《司马睿传》中记载,永嘉六年“睿檄四方,称与穆帝(拓跋猗卢)俱讨刘渊(当作刘聪),大会平阳”[4](P2092)。而西晋王朝运用“以夷制夷”策略对抗匈奴刘氏和羯人石氏的详细情况见表1。

从表1可以看出,在刘渊起兵反晋后,西晋政权并没有“严夷夏大防”,排斥所有的夷狄,而是继续实施“以夷制夷”策略,联合亲晋的少数族群势力,共同对抗与西晋敌对的匈奴刘氏和羯人石氏。

表1:西晋王朝运用“以夷制夷”策略对抗匈奴刘氏和羯人石氏情况简表

二、以夷为兵

以夷为兵,是指中原地区的政治势力征发内迁各少数族群部众为兵,以满足其对内对外军事需要。以夷为兵,可以大概分为两种形式:其一,利用内迁的少数族群部众补充兵源,扩大军队,其统帅一般由中原政权的官员担任,学界一般称这种少数族群兵员为“夷兵”;其二,将归顺的某一少数族群部落整体作为其进行对内对外斗争的军事力量,其统帅一般由该少数族群首领担任。其中,少数族群部落用于对外斗争的军事力量即是“以夷伐夷”,前面已经进行了论述,故在此处略去。

以夷为兵最早可上溯至汉武帝初期。《汉书》卷19上《百官公卿表上》中记载:“越骑校尉掌越骑。长水校尉掌长水宣曲胡骑。又有胡骑校尉,掌池阳胡骑,不常置。”[7](P737-738)可见,早在汉武帝初期,以夷为兵就已经出现。此后,两汉三国期间,以夷为兵的现象不断地增加,其影响也不断扩大。[8]

在平吴统一全国的战争中,西晋军队中就有夷兵。史书记载,“武帝时,有骑督綦毋伣邪伐吴有功,迁赤沙都尉”。[3](P2550)

在“八王之乱”后期成都王司马颖和东海王司马越对峙的阶段,正如田余庆先生所说,“司马越与司马颖在诸胡族中各结羽党为援,藉其力以仇杀异己。他们是引胡骑入中原的直接祸首。……但是在开头的时候,诸胡族作为八王之乱内战双方各自的同盟者起兵,则主要表现为诸王对抗而非民族对抗”。[9](P24-25)永兴元年(304),司马越阵营中幽州刺史王浚与鲜卑段务勿尘、乌桓羯朱以及司马越之弟并州刺史司马腾共同起兵讨伐司马颖,司马颖派北中郎将王斌及石超进击。随后,王斌被王浚和司马腾的联军击败,王浚率鲜卑、乌桓突骑入邺,并派乌桓羯朱追司马颖至朝歌,不及而返。[6](P2701)永兴二年(305),司马越进屯阳武(今河南原阳东南),王浚派遣其将祁弘率领鲜卑、乌桓突骑为其前驱。[6](P2714)光熙元年(306),司马越派遣祁弘、宋胄、司马纂率领鲜卑突骑去长安西迎惠帝车驾。[6](P2718)当时占据长安的河间王司马颙派遣失势的司马颖率军据河桥以抗拒司马越,“范阳王虓遣鲜卑骑与平昌、博陵众袭河桥,楼褒西走,追骑至新安,道路死者不可胜数”[3](P1621)。可见,当时的司马越阵营中存在大量的乌桓和鲜卑夷兵,他们是司马越阵营中与司马颖对抗的中坚分子。

而司马颖阵营中的少数族群则是匈奴和羯。在王浚和司马腾起兵讨伐司马颖时,匈奴贵族刘渊向司马颖建议说:“今二镇跋扈,众十余万,恐非宿卫及近郡士众所能御也,请为殿下还说五部,以赴国难。”司马颖同意了刘渊的建议,封拜刘渊为北单于、参丞相军事。刘渊在回到左国城后,派遣其左于陆王刘宏率领精骑五千,汇合司马颖将王粹抗拒司马腾,但是这时王粹已经被司马腾战败,刘宏不及而返。[6](P2699-2700)在知晓司马颖没有听取其建议而逃离邺城时,刘渊叹息说:“颖不用吾言,逆自奔溃,真奴才也。然吾与之有言矣,不可以不救。”于是派遣右于陆王刘景、左独鹿王刘延年等率领步骑两万,将要讨伐鲜卑。由于刘宣等人的反对而放弃。[3](P2648)这说明刘渊曾经有一段时间属于司马颖阵营,是司马颖实施以夷为兵策略的对象。

据史书记载,石勒曾经被司马腾掠卖给茌平(今山东茌平)人师懽为奴。因此,他与司马腾之间有深仇。司马颖故将公师藩在赵、魏起兵,声言拥颖反越。石勒联络马牧帅汲桑及其他胡人投入公师藩军。[3](P2709)永嘉元年(307),汲桑、石勒以成都王颖诛东海王越、东嬴公腾为名进行活动,并进军攻邺,大破魏郡太守冯嵩后长驱入邺,杀司马腾。并且出成都王颖棺,载之车中,每事启而后行。可见,在这个时期,石勒等人在名义还是属于司马颖阵营,是协助司马颖阵营和司马越进行军事斗争中的少数族群部众。

《资治通鉴》卷89建兴二年条记载:

(河内太守郭)默欲投李矩于新郑,矩使其甥郭诵迎之。兵少,不敢进。会刘琨遣参军张肇帅鲜卑五百余骑诣长安,道阻不通,还,过矩营,矩说肇,使击汉兵。汉兵望见鲜卑,不战而走,默遂帅众归矩。[6](P2816)

由此可以看到在刘琨军中存在鲜卑士兵,而且这些鲜卑士兵还被派往长安支援晋愍帝,但是因为道路受阻而没有实现,但是又被李矩用来救援郭默。

由以上论述可知,在西晋时期,以夷为兵的现象依然存在。尤其在八王之乱后期,各少数族群力量成为对立的阵营争相拉拢的对象。同时,由于各少数族群势力日益强大而表现出愈来愈强的独立性,以夷为兵策略亦盛极而衰,日显颓势。

三、化夷为民

化夷为民,是指中原王朝通过各种手段,将内附的少数族群部众转化为编户齐民,向当时的中原政权缴纳赋税,承担劳役。

据史书记载,化夷为民在建安时期已经出现。建安十一年(206),曹操平定并州,使陈郡梁习以别部司马领并州刺史。史书记载通过梁习的治理,使得并州的胡、狄部落“单于恭顺,名王稽颡,部曲服事供职,同于编户”。[10](P469)显然,并州地区胡、狄部落,虽然保留了其部落形式,自有其单于、名王,但是却受地方官的统治,像州郡编户一样“服事供职”了。

唐长孺先生认为,魏晋时期内迁的少数族群,“除了鲜卑以外,其他边境各族虽保留部落组织,其人民大体上处于双重统治之下,即同时应受地方官的命令”。[11](P137)南匈奴右贤王刘宣在鼓动其部众反抗西晋统治时说:“自汉亡以来,魏晋代兴,我单于虽有虚号,无复尺土之业,自诸王侯,降同编户”。[3](P2647)这是对当时内迁少数族群状况的真实写照。《晋书》卷97《北狄匈奴传》中也有“其(南匈奴)部落随所居郡县,使宰牧之,与编户大同”的记载。[3](P2548)《文选》卷20潘岳《关中诗》李善注引他的上诗表云:“齐万年编户隶属,为日久矣”[12](P280),同书卷57潘岳《马汧督诔》中亦云:“初雍部之内,属羌反未弭,而编户之氐又肆逆焉”[12](P785)。这足以证明齐万年反叛时所带领的氐人已经是受西晋地方官或特置护军所统治的编户。

同时,按照规定,这些“与编户大同”的少数族群部众是要向魏晋政府缴纳一定的赋税。太康元年(280)晋平吴统一全国后颁布实施的户调式中规定:“远夷不课田者输义米,户三斛,远者五斗,极远者输算钱,人二十八文。”[3](P790)唐长孺先生认为,在户调式中,西晋政府规定仅对“远夷不课田者”所要承担的赋税做出了规定,那么自然还有一种计算户口,适用课田亦即是与中原民众一样缴纳租调的“近夷”。[11](P138)咸宁三年(277),由于在征讨鲜卑树机能叛乱的过程中有功,汝阴王司马骏“徙封扶风王,以氐户在国界者增封”[3](P1125)。这些氐户只有和中原民众一样缴纳租调、服劳役,才能作为封户。可见,唐长孺先生所论不差,的确存在与中原民众一样缴纳租调的少数族群民众。此外,《三国志》卷26《魏志·牵招传》中记载:

拜右中郎将,出为雁门太守。郡在边陲,虽有候望之备,而寇钞不断。招既教民战阵,又表复乌丸五百余家租调,使备鞍马,远遣侦候。[10](P731)

这条记载说明雁门郡的乌丸是向曹魏政府缴纳租调的。这虽然是魏文帝时期的事,但是如所周知,魏晋两代在许多政策上是有延续性的。因此,这条史料可以作为旁证,证明存在与中原民众一样缴纳租调的“近夷”。

综上所述可知,西晋时期,大量的内迁少数族群转化为编户齐民,受到本部落贵族和当地地方官的双重统治,并且按规定向西晋政府缴纳赋税。

四、驱夷为隶

驱夷为隶,是指中原地区的豪强大族通过各种手段,将少数族群部众转化为奴隶或田客。

据史书记载,驱夷为隶在曹魏正始(240-249)之前已经出现。《三国志》卷22《陈群附子泰传》中记载:

正始中,徙游击将军,为并州刺史,加振威将军,使持节,护匈奴中郎将,怀柔夷民,甚有威惠。京邑贵人多寄宝货,因泰市奴婢,泰皆挂之于壁,不发其封,及征为尚书,悉以还之。[10](P638)

这说明并州刺史护匈奴中郎将的地位是便于获得奴隶的,因此常常受“京邑贵人”的委托。而像陈泰这样不接受委托是比较少见的事,所以在本传中特意提出。而且,京邑贵人是寄宝货购买奴隶,其购买量当是相当大。而这些由并州刺史护匈奴中郎将处获得的奴隶,显然是被俘虏或被掠卖的匈奴或其他少数族群部众。少数族群部众被俘虏或被掠卖的现象在西晋时期依然相当的普遍。《晋书》卷104《石勒载记上》中记载:

太安中,并州饥乱,勒与诸小胡亡散,乃自雁门还依宁驱。北泽都尉刘监欲缚卖之,驱匿之,获免。勒于是潜诣纳降都尉李川,路逢郭敬,泣拜言饥寒。敬对之流涕,以带货鬻食之,并给以衣服。勒谓敬曰:“今者大饿,不可守穷。诸胡饥甚,宜诱将冀州就谷,因执卖之,可以两济。”敬深然之。会建威将军阎粹说并州刺史、东嬴公腾执诸胡于山东卖充军实,腾使将军郭阳、张隆虏群胡将诣冀州,两胡一枷。勒时年二十余,亦在其中,数为隆所驱辱。[3](P2708)

在这里,石勒一人在很短的时间内就两次遭遇了西晋地方官掠卖少数族群部众为奴隶或田客,而且石勒自己也建议郭敬诱卖胡人,可见当时驱夷为隶这类事情发生的频繁程度。而司马腾以掠卖诸胡为奴来“充军实”,又可证明当时掠卖少数族群部众为奴隶、田客的规模之庞大。

史书中有不少关于少数族群民众在中原地区做奴隶的记载。《世说新语·任诞篇》中记载:

阮仲容先幸姑家鲜卑婢。及居母丧,姑当远移,初云当留婢,既发,定将去。仲容借客驴,着重服自追之,累骑而返,曰:“人种不可失!”即遥集母也。[13](P735)

其中,阮仲容即阮咸,而邀集是阮孚的字。刘孝标注引《阮孚别传》曰:

咸与姑书曰:“胡婢遂生胡儿。”姑答书曰:“鲁灵光殿赋曰:‘胡人遥集于上楹’,可字曰遥集也。”故孚字遥集。[13](P735-736)

可见,阮孚的母亲是一个鲜卑婢。再如《晋书》卷100《祖约传》中记载:

逖有胡奴曰王安,待之甚厚。及在雍丘,告之曰:“石勒是汝种类,吾亦不在尔一人。”乃厚资遣之,遂为勒将。[3](P2627)

此外,史书中有“又太原诸部亦以匈奴胡人为田客,多者数千”[3](P2412)的记载,这说明有大量的少数族群民众被掠卖到中原地区做田客。

从上可知,西晋时期,大量的少数族群民众被掠卖到中原地区做奴隶或田客。

总之,在西晋时期,虽然大量的匈奴、氐、羌等少数族群人口从北方和西北等方向进入中原地区,导致当时夷夏之间矛盾不断升级、冲突加剧的状况,这使得“徙戎”的呼声不断升高。但是,由于中原地区自东汉末年以来,战乱不断,人口大量损耗,政府控制的人口更是直线下降。这导致在具体的实践层面,两汉以来形成的“用夷”策略和实践得到了继承和发展,主要表现在以夷制夷、以夷为兵及化夷为民和驱夷为隶等方面。与徙戎论相比较,它虽然在理论上建树不多,但是却更深入人心,对当时的实践具有更强大的指导意义。此外,在“用夷”的过程中,夷夏之间的接触更加频繁,这为夷夏之间的界限和区隔的淡化及消失提供了基础条件;而诸少数族群的精英亦更加深入地参与到当时的统治集团内部的争斗中,为当时的政治斗争添加了族群的色彩,且揭开了十六国时期北方各少数族群之间的战乱纷然的序幕。

[注释]

①王明荪先生曾指出,“中国北疆政策的初期讨论,约略可分为主和、主战、分别等不同主张,其实还有一种‘用夷论’,持此论者也可以附在主战之中,以其有进取之意也。通常讨论的主流是和、战、用夷三种”。见王明荪:《汉晋之北族与边疆史论》,台北:花木兰文化出版社,2010年,第47页。②相关的研究可参看邢义田《汉代的以夷制夷论》,《史原》,1974(5);上官绪智:《“以夷制夷”策略在两汉时期的发展及其缘由》,《江西师范大学学报》(哲学社会科学版),2004 (2);上官绪智《两汉政权“以夷制夷”策略的具体运用及其影响》,《南阳师范学院学报》(社会科学版),2003(4)。

③晋成帝咸康七年(341)至晋穆帝永和十二年(356),有匈奴大人名务桓。显然,此处的务桓与卫瓘所降的务桓所指不同。参见《资治通鉴》卷96咸康七年条,卷100永和十二年条。

④《晋书》卷39《王浚传》中记载石勒寇冀州有两次,其间相隔一年,《晋书》卷5《孝怀帝本纪》中只有一次石勒寇冀州的记载,并将其系于永嘉六年七月。笔者认为,这当是后一次石勒寇冀州之事,这是因为:首先,《晋书·王浚传》中在石勒第二次寇冀州后记载了王浚派遣督护王昌与鲜卑段氏合兵攻石勒于襄国,而《资治通鉴》将王昌等攻石勒于襄国事于永嘉六年。其次,石勒第二次寇冀州时杀害了冀州刺史王斌,王浚又领冀州。冀州刺史王斌遇害之事使西晋朝廷需要调整其在幽、冀地区的人事安排,于是诏进王浚为大司马,加侍中、大都督、督幽冀诸军事,而石勒寇冀州之事似乎在此时才被西晋朝廷所知晓。由以上所论可知,石勒第一次寇冀州当在永嘉五年。

[参考文献]

[1][汉]贾谊撰,阎振益,钟夏校注.新书校注[M].北京:中华书局,2000.

[2]邢义田.汉代的以夷制夷论[J].史原,1974(5).

[3][唐]房玄龄.晋书[M].北京:中华书局,1974.

[4][北齐]魏收.魏书[M].北京:中华书局,1974.

[5]马长寿.乌桓与鲜卑[M].桂林:广西师范大学出版社,2006.

[6][宋]司马光.资治通鉴[M].北京:中华书局,1956.

[7][汉]班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[8]洪廷彦.两汉三国的“夷兵”[J].文史哲,1958(3).

[9]田余庆.东晋门阀政治[M].北京:北京大学出版社,2005.

[10][西晋]陈寿.三国志[M].北京:中华书局,1959.

[11]唐长孺.晋代北境各族“叛乱”的性质及五胡政权在中国的统治[A].魏晋南北朝史论丛[C].北京:生活·读书·新知三联书店,1955.

[12][梁]萧统编,[唐]李善注.文选[M].北京:中华书局,1977.

[13]余嘉锡撰,周祖谟,余淑宜整理.世说新语笺疏[M].北京:中华书局,1983.

[责任编辑顾祖成]

[校对赵海静]

基金项目:本文系教育部人文社会科学研究青年基金项目“中古时期内迁北族的祖先记忆与族群认同”(项目号:15YJC850021)的阶段性成果。

作者简介:尹波涛(1984-),男,陕西华阴人,现为陕西师范大学中国西部边疆研究院助理研究员,主要研究方向为魏晋南北朝民族史。

收稿日期:2015-07-10

中图分类号:K237.1

文献标识码:A

文章编号:1003-8388(2016)01-0122-06