点睛:大国之子

署书:乔惠民

导读:国土名片网小编芬儿、李新宇

原标题:在凤阳当知青 脚踏大地的平民本色

2013年04月18日16:52 来源:人民网-环球人物 手机看新闻

打开合肥市第八中学网站,立刻弹出一个漂浮图片窗,在由华表和长城组成的红色背景画面上,写着几个醒目大字:“衷心祝贺我校74届校友李克强同志当选中华人民共和国总理!”

李克强祖籍安徽定远县,1955年7月出生于合肥。父亲李奉三是一位地方干部,曾在凤阳县和安徽省文联工作,后任安徽省地方志办公室副主任,直至退休。李奉三一生爱读书,也非常注重对孩子的培养。因此,李克强从小就受到良好的家庭教育,并在11岁时考入安徽省重点中学合肥市第八中学。合肥八中创办于1956年,以“完善自我、追求卓越”为校训,因“博学、勤问、慎思、笃行”的学风受到好评,后成为一所有个性、有特色的华东名校。

幸遇“启蒙老师”

李克强中学时期正赶上“文革”。一时间,“学校成了马蜂窝,教学活动受到严重影响”。不久,学校进入停课状态,高考也被取消了。李克强虽自幼好学,成绩优异,但也不得不辍学在家。其间,李克强曾回定远县九梓乡老家待过一阵子,据当地见过他的老人回忆,“当时个子不高,在老家时一边放牛一边看书,有时还在庄稼地护青”。

然而,李克强又是幸运的,这段时间他遇到了自己的“启蒙老师”李诚先生。李诚是安徽石台县人,民国十五年考入南京国专,曾执教于巢县黄麓师范、昭明国专、江南文化学院,新中国成立后在安徽省文史馆任图书管理员,是一位通晓国故的专家。当时,李克强家和李诚家在同一所大杂院里。院内有座小型图书室,藏书近万册。李诚退休后就成了这个图书室唯一的管理人员兼出纳与采编。好学的李克强经常去图书室翻书,就和李诚成了“老相识”。

“文革”一开始,图书室就被封了,李诚从此赋闲在家。李奉三便让李克强拜李诚为师,请他教授古文和历史知识。

1977年,李诚去世。20年后的1997年5月,时任共青团中央第一书记的李克强,在《安徽日报》上发表了一篇《追忆李诚先生》的署名文章,深切表达了对恩师的敬仰缅怀之情。

李克强在文中详细回忆了每天跟李诚学习的情形:“时间是固定的,从每晚9时开始。他释卷之后,便烧上一壶水,把脚放在一个不大的搪瓷盆中,不断有节奏地搓足,时而向盆中添上一点热水,时而用手揉脚板心上的涌泉穴。他做得不紧不慢,循环往复,大约近一个钟点。就在这段时间里,李先生用平和的语调,时断时续地向我讲中国的国学,讲治学的方法,讲古今轶事……这种每天近一小时的讲解、谈论夹杂着议论,持续了近5年之久,几乎穿越过我的少年时代,但李先生的话似乎仍未讲完。”

李诚先生的为学之道,对李克强也产生着深远的影响:“李先生喜欢‘为学要像金字塔、又能广大又能高’的治学之道。更喜欢要能‘吃冷猪肉,坐热板凳’的治学态度。因为文庙里是供着冷猪肉的,读书人应当将板凳坐热,不能总是躁动不安……李先生认为,读书人眼界一定要开阔,要能看大场面,大观则大见,小观则小见。也就是说要读各种类型、各种观点的书,除有专门注重的外,对其他学识起码做到识门。”

正是有了这“特别”的5年时光,李克强在“文革”期间不但没有荒废学业,相反还打下了扎实的古文功底,从小树立起严谨的治学态度。

到凤阳插队落户

1974年3月,在欢送的锣鼓声中,一辆满载着年轻人和他们简陋行囊的汽车从合肥驶出,向东北方向进发。

车上是李克强和他的一些同学,他们从合肥八中高中毕业后,响应“知识青年到农村去,接受贫下中农再教育”的号召,要到凤阳县大庙公社东陵大队插队落户。

凤阳虽是明太祖朱元璋的故乡,但这里是当时中国最贫困的地区之一。从省城来到这块偏僻贫穷的地方,李克强可谓经受了一番刻骨铭心的历练。初时,由于水土不服,他曾经一度全身皮肤溃烂,又没有很有效的药物治疗,其痛苦可想而知。但李克强意志坚定,照样坚持每天到田间劳动,从不叫一声苦。乡亲们至今还记得,李克强一年到头背着个挎包,上面印有“为人民服务”的字样,包里装着干粮、咸菜和书。下地劳动间隙,他常常一边就着咸菜啃干粮,一边读书。渐渐地,李克强习惯了农村生活,也学会了干农活。

“革命加拼命”的精神,不仅锻炼了李克强的筋骨,也磨砺了他的意志。每天,知青们从田间披着晚霞回到宿舍,人都懒得动弹了,但李克强心底铭记着李诚先生“时刻不忘学习,向农村学习、向社会学习、向书本学习”的教诲,坚持挑灯夜读,自学起从合肥带来的书和课本。

李克强不仅表现突出,思想上也一直追求进步。1976年5月,他终于站在了鲜红的党旗下,举起了右手,庄严宣誓加入中国共产党。这一刻,他意识到自己真正长大了,从一个城市里的学生娃,变成了一个能跟农民亲切谈天,能了解农村疾苦的知识青年。东陵大队老支书彭金山是李克强的入党介绍人,据他回忆:李克强身体不是太强健,但能吃苦耐劳,而且热爱学习。他在劳动态度、与农民的关系、团结知青等方面都做得比较好,总之,各方面都表现不错,于是就培养他入了党。

李克强的品格和才干,也深得乡亲们的拥戴,不久,就担任了大庙大队党支部书记。那时,李克强还尝试着把自己学到的知识,用到农村的实践之中。他带领农民科学种田,推广水稻良种,不仅受到公社党委的赏识,也深得当地农民的支持。在凤阳插队期间,李克强还曾被评为省级先进个人。多年后,那里的老乡们还念念不忘李克强,称赞他“要求别人做的自己总是先做。很善良,当大队书记,从不整人,不欺负人”。

正是这段知青经历,给李克强的人生烙下脚踏大地的平民本色。

高考开启“新时代”

1977年8月,一个“惊人的好消息”传遍神州大地:经邓小平拍板,国家决定当年恢复高考!通过广播听到这一消息,李克强喜不自禁,盼望能继续学习和深造。

那时,李克强作为大队支部书记,不仅要参加劳动,还有很多日常事务要处理,不要说找地方找人补习功课,就是自己复习的时间也要从吃饭和睡觉里面挤。为了心中的大学梦,他开始起早贪黑、如饥似渴地“备战”。

这年12月中旬,“文革”后第一次高考拉开了帷幕,这也是新中国历史上唯一一次冬季高考。李克强也成为全国570万考生中的一员,走进了这场改变一代人命运的考场。

在考前填报志愿时,有个小插曲。当时,李克强的第一志愿填报的是安徽师范学院,第二志愿是北京大学。虽然很多人难以理解,但事后人们知道,李克强是有着自己想法的。

接下来是焦急的等待。一天,有人给正在田间锄地的李克强报信,他的大学录取通知书来了。令所有人大感意外且兴奋的是,李克强竟被第二志愿北京大学法律系录取了!当年,这件事在凤阳轰动一时。

后来,李克强在为纪念北大110周年所写的《师风散记》一文中,曾回忆道:“在填写高考志愿之前,我曾收到一位邂逅相识的学者的来信。他早年毕业于北大,深以为那里有知识的金字塔,因而在信中告诫我,要珍惜十年一遇的机会,把北大作为唯一的选择。当时的我,多数时间是和乡亲们一起为生存而忙碌,几乎不敢有奢望。在生存欲和求知欲的交织驱动下,我还是在第一志愿填写了本省一所师范学院的名字——据说在师范学院读书是不必付饭钱的。即便如此,我对北大依然存有难以抑制的向往,于是又在第二志愿的栏里填下了北大。大概是因为北大有优先权,没有计较我这几乎不敬的做法,居然录取了我。”

1978年3月,李克强依依惜别朝夕相处4年的乡亲们,踏上了求学之路。恢复高考,不仅改变了李克强的命运,改变了一代人的命运,也为一个国家开启了新时代。

【天下口碑数据库资料】

《师风散记》

二十年前,也是在这个季节,在当时中国乡村一块极贫瘠的土地上,我开始准备参加高考,并由此和北京大学结缘。

在填写高考志愿之前,我曾收到一位邂逅相识的学者的来信。他早年毕业于北大,深以为那里藏有知识的金字塔,因而在信中告诫我,要珍惜这十年一遇的机会,把北大作为唯一的选择。

当时的我多数时间是和乡亲们一起为生存而忙碌,几不敢有奢望。在生存欲和求知欲的交织驱动下,我还是在第一志愿栏里填下了本省一所师范学院的名字――据说在师范院校读书是不必付饭钱的。

即便如此,我对北大依然存有难以抑制的向往,于是又在第二志愿的栏里填下了北大的字样。大概是因为北大有优先选择的权力,她并没有计较我这近乎不敬的做法,居然录取了我。

更难预料的是,在以后的日子里,从修本科,到读硕士、博士研究生,我竟做了北大近十年的学生。

在这段时间里,知识以所谓“爆炸”的速度扩展,知识的传播场所和手段日益多样化,但我还是一而再、再而三地通过考试来做北大的学生。

从某种角度说,我来这里寻觅的不仅仅是知识,亦是为陶冶一种性情,修养一种学风。

北大的性情、学风,或者说是北大的精神,在北大的先生们身上表现得尤为典型。

记得我初留北大工作时,去参加校外的一次会议,住在西苑饭店,并和 季羡林先生同住一室。季先生参加会议的态度很认真,不论大会小会,他总是准时参加,而且正襟危坐。

会上发言人离题的事常有发生,这时,季先生便用手指在大腿部不停地滑动。我抑制不住好奇,问季先生在做什么,季先生答道,这个时间可以用来复习外语单词。

我想,季先生大概是在回忆他所研究的死文字。他显然是不愿意让看似零散的时间闲置。

当时我正翻译一部英国的法律专著,英国的法律著作中常有一些古词语,既难懂且难译。我遇有一词,实在弄不通,只好打扰季先生,请他释难。季先生当即作了回答,但同时又说,你可以先这样译。我一时还不理解他说的“先”字是什么意思。

第二天返回后,他又向我说明了这个词的来由,有几种含义,解释得近乎详尽。

显然,季先生当晚认真地查阅了这个词。也许,季先生并不是一定要向我传授某种知识,他的所做所为,实质上是在诠释着“我爱我师,我更爱真理”的含义。

执著地追求真知,以平常心态对待学术之争、相左之见;崇尚真理而不图虚名,不注重所谓的体面与尊严,是北大的许多先生们所表现的一种精神,由这种精神修养成为一种性情,就有了为尊者不骄,待愚者不矜的风范。

我在读本科的时候,30年代曾留学英国的 龚祥瑞先生向我们讲授英美法律课程。70年代,西方发达国家正开始涌动着新技术革命的浪潮,并且向社会领域侵袭,计算机也在与法律联姻。

龚先生认为有必要向国内介绍这种动向,于是便草拟了一篇文章。但他同时又以为,他的学生们,作为面向未来的一代,应该对此有更浓的兴趣。因此,他把文稿交给了我,并要求我作补充乃至删改。

大概是因为我当时还年轻,更因为我常受先生们那种寻常心态的感染,竟然毫无顾忌地按龚先生的要求做了,而且是以平常心交还给他。龚先生收到修改稿后当即认可,并把我和他的名字并列在一起拿到一家法学杂志去发表。当时的法学杂志种类还很少,可以推测,编辑部之所以愿意很快发表这篇文章,主要是因为署有龚先生的名字。

在北大,学生与先生所具有的某种平等关系,是基于对知识的尊重,对真理的崇尚。面对知识与真理,无所谓个人的体面和尊严,这也可以说是一种师道。但这并不意味着教不严,相反,正基于此,先生要求学生掌握的不仅仅是知识本身,更要懂得知识的分量,所求的应是真才实学,而不应是其他,或是虚幻的光环之类。

90年代初,我在职攻读北大的经济学博士学位。当时北大对在职和在校攻读博士学位的学生几乎同样要求,尤其是在公共课方面,考试频频,即使是脱产学习,也已不轻松。而我边工作边攻读,又不停地应付考试,以致于疲劳过度,曾大病一场。

对此,学校的政策是,可以延期,但不能免除考试,而这些考试恰恰是最需费力准备的。我只好在大病初愈后,再和许多比我小十岁之多的“同窗”们一起去应考。我也由此感受到,先生给学生们的机遇和挑战都是均等的。

当我写完博士论文,自觉尚可后,便请厉以宁先生准予进入答辩程序。厉先生当即开出了一张评审人员的名单。按照规定,只要有十几位具有高级职称的人员参加评审即可。但厉先生开出的这张名单中的人却都是国内经济学界的大家,甚至可以称为权威性人物。

厉先生说,这些人所看重的只是论文本身的分量,而不会在意论文的表面或其他与学术无关的东西,这样做对你有益,可使你的论文得到真实的评价,经得起各种检验。

就因为这张名单,我把论文又一次修改,将答辩的日期推迟了半年之久。我由此亦体会到, 教之严同样是基于对知识的尊重和对真理的崇尚。

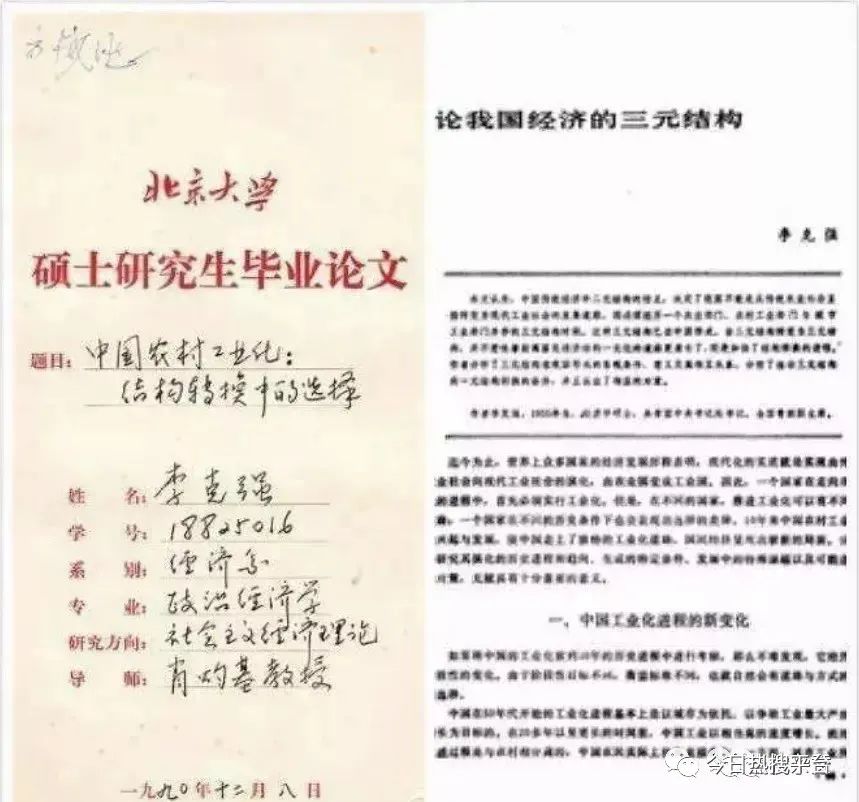

李克强的硕士论文(左)和博士论文(右)

北大能拥有一大批第一流的学者在这里执教已属幸事。更为可贵的是,他们不仅向学生讲授知识,而且和学生们一起去用心体会真知的含义。从而使这座古老的学府可以保持其动人的风采。

作为一座学府,可珍贵之处并不在于外在的华美,甚至不在于对知识财富的占有,而在于其内在的力量,一种可以永久延续的传统。这种传统不会因知识更替而中断,因为它具有超越的价值,具有再造知识财富的能力。

对北大的传统体会尤深的自然是北大的那些先生们,他们在用身心进行着传授。于是这传统便被人格化了,表现为一种境界,一种品格。这种品格和境界经过时间的孕育,便衍生出一种气度,一种有容乃大的气度。

中国古代的知识分子曾告诉人们这样一个并非是自然界独有的道理,海之所以为百川王者,因其善下之。以虚怀若谷的气度去对待人类创造的一切文明成果,善待他人所具有的即使是些微的聪明才智,能不创造出辉煌吗?

北大的百年史是辉煌的,又是时生波澜的。但总有许多北大的先生们既置身其中,始终表现着对国家、对民族的责任,又不失学者的心态,潜心探索着自然、社会和人类的未知。正是因为有他们,这座古老学府的精神与血脉得以传承。

编辑:唐勇平

来源:北京大学校友网 《北大之精神》