美学财富 乔惠民署书栏头点睛导读

国土名片网钤印 王子盧

巫鸿 -独有的展场 ,共有的记忆

《北京纪事》杂志 2024年1期

后商,诗人,评论人。读书千余册。渴望着,行动着,清醒着。

最早的‘在路上’故事是塞万提斯的骑士故事和约翰·班扬的讽喻故事,这些真的只是故事的故事,大概是为真理做出的滑稽又辛酸的尝试,而这就是我们重新出发,面对世界的最大的缘由。

现任芝加哥大学美术史系和东亚语言文化系“斯德本特殊贡献教授”、东亚艺术中心主任及斯马特美术馆顾问策展人等职的巫鸿教授是中国最重要的策展人之一。1984年到1986年间,巫鸿在哈佛大学攻读博士时就在哈佛大学亚当斯学院为陈丹青、木心、张宏图、翁如兰、裘德树、张健君、罗中立,以及旅美中国画家群体先后策划了展览。1999年,巫鸿重启他的策展实践,一直持续至今。

在当今的策展体系中,策展人分为机构策展人和独立策展人:机构策展人主要服务于特定的机构,独立策展人往往游走在多个机构之间。就中国策展史而言,独立策展人独树一帜,席卷了几乎最重要的文化命题,他们或命名了一种潮流,或向观众普及一种新的主题;而机构策展人几乎没有声息。那么,巫鸿是机构策展人还是独立策展人?巫鸿有机构策展人的身份:他为哈佛大学亚当斯学院策划了七场个展和一场群展;为斯马特艺术博物馆(Smart Museum of Art)前后二十年策划了九场展览,其中大多数是群展;为OCAT北京研究中心和深圳馆策展了六场展览,其中大多数是由巫鸿命名的“研究性展览”。然而这二十余场展览只占巫鸿所策约一百场展览的一部分。

那么,巫鸿可以说主要是独立策展人吗?其实未必,在1999年(或者上世纪90年代末)专注策展以前,巫鸿就已在哈佛大学、芝加哥大学任教多年,几年后还被任命为芝加哥大学东方艺术中心创始人和主任。这与多数独立策展人的境遇完全不同,中国大多数独立策展人起点没有这么高,部分没有工作,专注策展,往往早期很寒微。同时从1999年以来的展览来看,巫鸿的策展实践最核心的并非策展,而是艺术史研究,这或许也是巫鸿后期提出“研究性策展”的原因所在。从巫鸿本人的表述看,他的策展实践可以说是将艺术史课堂搬到美术馆,他在1990年代中后期就希望将中国美术的研究“提升到当代”,不久便在美术馆找到了实践的可能。总之,巫鸿将艺术史研究和策展实践结合在一起,这从全球艺术史来看也是一个特例。

1999年,巫鸿获得古根海姆基金会的学术研究基金来中国考察当代艺术。而当发现艺术家、策展人、机构对“展览”强烈的思考和欲望后,他开始将研究方向换成展览。2000年,巫鸿以“取缔:在中国展览实验艺术”呈现了他的其中一个成果。这个展览几乎是“是我!——90年代艺术发展的一个侧面”的翻版,“是我”原是冷林在太庙策划的展览,但没有对公众开放。展览还包含了吴文光的纪录片,《日记,1998.11.21, 雪》,吴文光和夫人赶着开幕会,由于展览延期的通知,吴文光举着手持錄像机记录下来了太庙内的现场,众人耽搁在雪中,打起了雪仗。

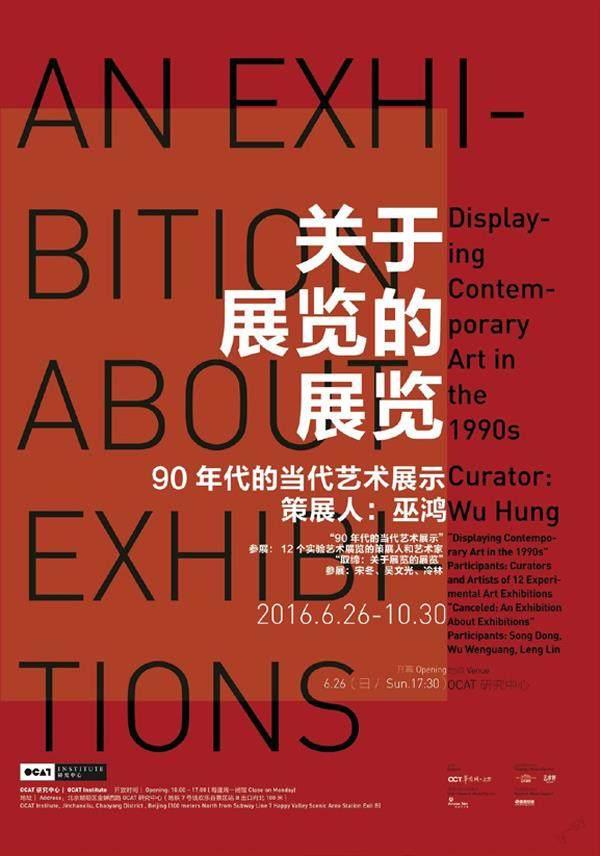

2016年,由巫鸿策展的“关于展览的展览:90年代的实验艺术展示”在OCAT北京研究中心开幕,重点回顾的还是“是我”。巫鸿以展览研究为主题回顾了上世纪90年代末寄托公共美术馆和非公开空间的实验艺术展,“这些公开展览的实验性,首先在于它们要建立中国艺术展出“新体制”的宗旨。在这个总的宗旨下,每场展出都成为策展人进行实验的特定场所,这些实验反过来又激励参展的实验艺术家在艺术上进行概念和形式的新实验”。某种意义上,巫鸿想象的是过去,而非未来,从中我们也能发现,巫鸿的策展对照着1990年代的学术展览,或者世纪末的实验展览,不同的是巫鸿完整的策展流程、充分的主题研究、完善的档案留存。

伴随中国加入WTO、中国当代艺术崛起,以及中国当代艺术的内部调整,“新与旧、封建与后现代、兴奋与焦虑大混合”的1990年代一去不复返,巫鸿考究的学术展览、实验展览也“终结”了,策展越来越系统、越来越专业。巫鸿无疑也是重要的建设者,一个重要的例证就是自2009年到2013年巫鸿受余德耀基金会之邀担任顾问,主持“巴厘岛对话”,给全球化尾声的当代艺术留下了不少鲜活又扎实的档案。

据巫鸿介绍,“过去与未来之间:中国新摄影、录像”“美的协商”“第六届光州双年展之追寻本源:亚洲故事”奠定了他策展的工作模式,“以国内和全球作为两个基地发展既互相联系又有特殊目的的展览和对话,同时使用国内外各类空间为艺术家策划个人展览,以这种方式发展出一系列个案研究”。巫鸿借由策展完成的是当代艺术史的写作,其主要涵盖以下两个方面:中国与世界的对话、艺术家个案,它们分别涉及了时间的深度和生命的深度。

不过,巫鸿给我们带来的最重要的启发或许是,他从主题切入展览的方法,以及他从实证切入研究与个案的写作。这两方面决定了巫鸿在策展体系的不可替代性,其一他开创了一个可延展、可流转的“基础”方案,其二他为展览引入了历史意识。理解巫鸿策展的基础是,巫鸿试图不断确立标准,他的工作方法其实是一贯的“内向”“边缘”,这与其艺术史研究所呈现的气象是相符的。巫鸿策展的坐标要大于策展,甚至也要大于艺术史,这个坐标大概是私人经验和历史命运博弈产生的场域。那么,观众不妨将巫鸿的展场理解为,一个来自天界的老仙向人类的传话。

由巫鸿推进的主题开始于“实验艺术”,开始于“瞬间:20世纪末的中国实验艺术”,即巫鸿除1984年到1986年之外的第一场展览,扬名于“首届广州当代艺术三年展——重新解读:中国实验艺术十年(1990—2000)”。“首届广州当代艺术三年展”可以说是巫鸿的一次尝试,它与常规的三年展不同,但在策展体系尚不成熟的当时仍是当年重要的艺术活动。事后,巫鸿回忆如此尝试的原因,“大陆的当代艺术虽然在近年内有了惊人的发展并且迅速国际化了,但是还没有发展出一种严肃审视自身的能力和机制,而没有这种对自身的审视,包括深入的艺术批评和艺术史研究,任何发展都将带有相当的盲目性。”

“实验艺术”这个概念就是巫鸿对中国当代艺术的审视,也是对历史的再探。关于“实验艺术”,巫鸿曾在一个采访中对我解释道,“我在90年代写作时就用了实验艺术这个词语,而不想用西方的前卫艺术或avant-garde。因为这两个西方词语都有很强的自身的历史性,而实验性更切合中国的社会状态。这个词语目前仍被使用,一些美国的博士论文谈到当代艺术也会涉及实验性问题。我感到这个概念是值得进一步探讨和理论化的。”

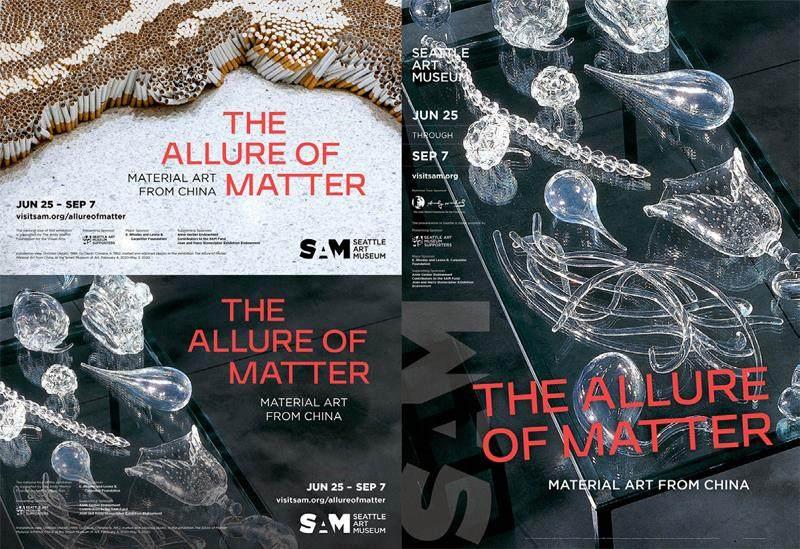

物之魅力:中国当代材质艺术

关于展览的展览:90年代的实验艺术展示

首屆广州当代艺术Yc1kj1spByEBpel/Lh0pq1Gd55R2J+zF6SZHrL/y5UA=三年展

巫鸿,阿改 摄影

另一个主题也源自巫鸿的研究,“纪念碑”,以及由它派生的“对立性纪念碑”“反纪念碑”。众所周知,纪念碑是集仪式感、权威性、艺术审美、装饰与一体的品类,它主要出现在关键时刻、关键场所,比如节庆日的市中心广场。巫鸿对很多去国怀乡的艺术家的抽绎使用的就是这一组纪念碑。例如他对徐冰的策展会突出其“无意义”的一面,无意义以去崇高来衡量未必恰当,应该说是缺席、扭曲,而这与艺术家对社会、生活的感受、认知有关。断裂发生了,艺术家开始重新评估他以及他所处的世界。徐冰曾听闻,有位遥远而相似的人每天到处找旧纸,拿到河里洗净,一张张裱平,干后取来收集在炕下。

在“宋冬:物尽其用”“物之魅力:中国当代材质艺术”两场展览,巫鸿将其方法发挥得淋漓尽致。“宋冬:物尽其用”展出了赵湘源自1950年代积累下的如山的物什,这些物什都不名贵,很多都出自赵湘源的手工。展览的深义用物什主人的回忆表达再合适不过,“这许多物品不是标本,而是活过的生命。岁月给我们留下了这许多痕迹,但岁月也带去了许多东西。我千方百计地留下这些东西,为的是要延续它们的生命。”“物之魅力:中国当代材质艺术”则是在此基础上的升华,物由材质构成,材质拆解、组装、技术化,而艺术家们也创造了超越了东西方二分法的语境。

虽然巫鸿选择的主题大多很基础,但是我以为巫鸿的策展仍然牢牢抓住宏大的命题,就像“天人之际”的英文译名“神话/历史”。正如吕胜中对其展览所做的描述,“我拼命挤出论争的街市,僻静之处寻找一条被遗忘了的寂寞小路,沿着困惑与神往——我想找回被文明滤去了的生命本质,我想换回失落在污浊空气中的灵魂轨迹,我想探索精神原色朴素中的瑰丽,我想寻觅心境造型写意中的真实,努力用人类古老文明纯净的血液滋补和充实现代文明被扭曲被损害的虚骨弱肌……于是,自信催我跃跃一试。我在心中铺设了一条今天的神路……”

巫鸿家在后海大凤翔胡同二号,然而他在很长时间里对北京缺乏特别关注,直到他1990年代多次返回北京,才开始细审这个故地。查阅巫鸿所策的艺术家,原籍北京或长居北京的艺术家占了大半,比如荣荣、缪晓春、张大力、徐冰、沈少民、宋冬、尹秀珍、王鲁炎、刘小东。大多数时候,巫鸿并没有强调他们和北京的关系,只有一种情况例外,当艺术家的在地意识和他重合时,即两方都能感受到北京的消逝与新生,其中最重要的关键词就是“废墟”。

“废墟”的凸显与巫鸿所提的1990年代中后期的“国内转向”(domesticturn)有关,“刺激艺术家的不再是抽象的全球问题和人类困境,而是自己的生命经验和造就、抚育了他的这个地方——中国。”不过,废墟的表达由来已久,例如1970年代末北岛常写废墟。但的确直到1990年代中后期的“国内转向”,废墟才成长为群体的关切。在意大利六年后,张大力返回北京,目睹北京的兴与废,他开始在街头、断墙上涂鸦。有时候他“独自走在一幢拆毁的房子里,我听见瓦片在我脚下碎裂,这声音好像是从我身体里发出来的。我是这个场景的组成部分”。

正是在这一时期,很多艺术家开始借用家庭照片来创造“私人历史”,比如隋建国、展望和于凡创作的《女人·现场》、冯梦波的《私人照相簿》、张晓刚的《大家庭》、郑连杰的《家族岁月》。多年以后,巫鸿用“小时间”再度激活了我对这段艺术史的理解,他这么称呼“小时间”,“这个维度不属于日历和钟表所显示的宏观时间,无法通过量化被换算入年、月、日、时各种单位。它既断裂又衔接,由多个独立和平行的微小事件传达出来。小时间独立于每个国家、每个文化、每个历史所教人认知的时间框架,它的有趣之处正在于它拒绝被大的叙事所凝固,而在微小之处施展其生命力。”或许最应该问的并不是为什么要用小时间或者家庭照片来创作,而应该问为什么曾经没有用?

在所有艺术家中,巫鸿以展览的形式合作得最多的是荣荣。高大魁梧的巫鸿,瘦小枯精的荣荣,两人看似完全不同,或许内在相互应和,大概关于脆弱,也关于相信。1997年到2002年间,巫鸿多次到荣荣所居的六里屯谈天喝酒。再往前推,荣荣的旧友刘铮在地铁站目睹巡回秧歌剧团,留下了世界末国人的标准像。再往前推,巫鸿的忘年交木心“丢失”了他全部20册书,其中包括《汉姆莱特泛论》《罗尔和罗阿》《木筏上的小屋》《凡仑街十五号》《非商籁体的十四行诗》《蛋白质论》。大约同时,巫鸿在故宫的绘画馆、书画组、金石组,听风听雨听老先生讲起鬼故事。再往前推……

1963年,巫鸿入读中央美术学院,在入学登记表上依次填入,系别:美术史系;家庭出身:高知;政治面目:群众;年龄:17周岁。日后,巫鸿回忆起那个年代繁复又苛刻的评价体系,仍然感到厌恶。然而最吸引我的是青年巫鸿的小相(二寸免冠照片)。这是一张黑白照,已有好几处墨迹滞留,影像中,巫鸿头面葱俏,眼神似有怯意。然而奇怪的是他脖肩处倾斜着,了解肖像摄影尤其是证件肖像摄影的都知道,对称性几乎必须要做到。那么究竟是什么原因使青年巫鸿在这样一个不容错误的场合肩肢倾斜、面露怯意呢?我无意寻找这枚小相的真相,但我想不妨进入这样的真实中重返历史。

关键在于实验

和巫鸿先生的第一次“相遇”是大学时代读书的日子,一日偷偷溜进中文系图书馆,一整个房间里堆满了各色书品,四下无人,唯有我从一本书跳到另一本书,搜寻着他处没有的珍宝。我已忘记是事先查明,还是眼前偶遇,我找到了那本竹色装帧的《重屏:中国绘画中的媒材与再现》,书页长宽几乎一致,找个角落读了半本,借走了再读。我自小生活在农村,中国文化的细脉和深髓本就一概不知,然而凭借我对宋词之类的熟稔,我竟也接受了《重屏》对我的“布道”。回头想,这与巫鸿先生的韧笔有关,他总不丢大体,又不下小节,常常千回百转,又绝不犹豫,直取喉舌,我第一次读先生的著作时面前常感受到一阵烟雾徘徊。2019年,“画屏:传统与未来”在苏州博物馆开幕,巫鸿对记者说的这句话正好可以当本文的结尾,“屏风是一个图像、建筑,又是一种经常出现在绘画中的意象。”

编辑 韩旭