王殿奎署书:中国书法真功夫(2019) (北大附校幼儿园学生乔杨拓制 天下口碑插播)

王连起:启功先生的鉴定何以淹有众长

王连起

对于知名学者、书画鉴定家、书法家启功(1912-2005),世人记其为人及其道德文章、书法艺术的文章较多,而对启功先生书画碑帖鉴定方面成就的则相对要少。以启功先生所藏金石碑帖拓本而言,有如一部详尽的中国书法史,有着极其重要的价值。

近期由文物出版社出版的《启功先生旧藏金石碑帖》中,刊发了故宫博物院研究馆员王连起先生撰写的关于启功先生的鉴定一文,以“古书画鉴定的通人,即书画碑帖全能的鉴定家”“作为书画家的鉴定家”“大学问家的鉴定家”“作为教育家的鉴定家”四个角度,列举诸多具体实例,谈及作为鉴定家的启功先生在书画碑帖鉴定方面成就,以及关心后进的情怀。澎湃新闻获授权刊发。

启功先生旧照

《启功先生旧藏金石碑帖》,文物出版社2019年版

2005年夏,启功先生逝世,我在纪念先生的文章开篇写道:“启功先生逝世,中国失去了一位学识渊博的国学大师,一位并世少有的伟大教育家,一位独步当代甚至不让古人的大书法家,一位可以说完美继承了中国文人画优良传统的画家,一位才思敏捷而又能入古出新的诗人,一位古书画碑帖全能的权威鉴定家;于我,则从此失去了一位悉心指教关心、爱护我的恩师。”

王连起(右)与启功先生在启功先生家书房合影

从1978年至先生逝世,我大概是向先生登门请教最勤的人之一。每看到各色人等向先生求字、求画,无论春秋寒暑,无休无止,我便不由地想起元代诗人方回写赵孟頫的诗:“不合自以艺能累,天下善书今第一……小者士庶携卷轴,大者王侯掷缣帛。门前踏破铁门限,苦向王孙觅真迹。”都是旧王孙,都有各方面超人的艺术才能,正缘于此,先生同赵孟頫还有一个非常相似之处,这就是元诗四大家之一的杨载,在赵孟頫行状中说的:“然公之才名,颇为书画所掩,人知其书画而不知其文章,知其文章而不知其济济之学。”所以,我虽然这里谈的是古书画碑帖鉴定,但行文伊始,还是要把先生的学术和教育成就放在前面的。

最近看到一种分类法,将三位鉴定家老先生各自贴上一个标签:徐邦达先生是技术鉴定,谢稚柳先生是艺术鉴定,启功先生是学术鉴定。还有将美国大都会讨论《溪岸图》时的美国的高居翰、方闻和启功先生,也都各给定了一个什么派,启先生大概是经验派吧。但中国古代书画鉴定是一个非常复杂的问题,除需要艺术本身各方面的知识外,还需要其他一切有助于鉴定的学问。术业有专攻,专家各有所长,绝不能偏废,也不能以此代彼,用简单的名派称谓来区分,是不准确的。

徐先生解放初至文革结束确实搁置了画笔,但早在上世纪三十年代就已经是成名的画家了,其书法笔法变化之丰富,亦为当代少有。启功先生早年是为了题画才发愤练习书法的,其画名,特别是书名更是无法否定的。另外,更有人将传统的书画鉴定方法称之为“眼学”鉴定,而将依靠科技手段检测的方法称为“科学”鉴定,并将二者对立起来。持如是观的人,对书画鉴定工作,必是持悲观态度的,一是对鉴定工作缺乏深入的认识了解,二是误将科技手段的检测当作了科学鉴定。实际上就是将传统的历史文化研究当作了过时和落后的办法。这些人对“科学”的概念,认识还是原始的、机械的。这也难怪。“科学”这个词已经普及到近于口头语的今天,对它产生的历史,它的准确定义,人们却并没有清晰的认识。《辞源》没有这一条,《辞海》不同版本解释又各有不同。简单的说,大多数人的“科学”概念,就是等同于完全正确,而艺术的东西不可能如化学实验,水分子是H?O,即两个氢原子、一个氧原子。但先哲们已经将世间事物的认识研究分为了两大门类,自然科学和社会科学。书画鉴定属于艺术研究范畴,当归为社会科学的一部分。“眼学”最初只是个别人随便讲的,并不能完整代表当代书画研究和鉴定。而且可信的眼力,是长期鉴定经验的总结,结论是正确的逻辑思维的推导和判断,以及相关的非常广泛的历史文化和专业知识的联系和运用。越是鉴定水平高的鉴定家,他的思想方法就越科学,这同地位、身份、名望的关系并不大。将现代对古书画研究鉴定归为“眼学”,并从而与所谓的“科学”鉴定对立起来的人,实际上是不了解鉴定工作的学术性、复杂性和科学性的,而他们认为的仅依靠科技手段检测的所谓的科学鉴定,能完全解决问题几乎是不可能的。如果运用科技手段的人思维不清晰、不科学,问题可能更糟!最好的办法是人的研究鉴定和科技检测的办法相结合,随着科技的发展,科技检测手段对书画鉴定的辅助作用肯会越来越大,但绝不会替代人的研究。这里要谈的是启功先生的书画鉴定,但一些对鉴定工作的误解、误识是有必要做一些澄清的。因为谈启功先生书画碑帖鉴定方面成就的人比记其为人及其道德文章、书法艺术者,相对要少一些,而这方面小子可以说受教益最大,所以在这里我就斗胆谈一谈这个问题,题目就叫“浅说作为鉴定家的启功先生”吧。下面拟从这样几个角度说起:

一、 古书画鉴定的通人,即书画碑帖全能的鉴定家

古书画鉴定家在国家经济转型之后,如雨后春笋般地涌现出很多,这之前是很少的,令古书画专业工作者信服的就更少。而且这少数的专家中,还多有侧重,有的长于鉴画,有的偏于书法,有的有名头大小之限;而治碑帖者,多不问书画问题,而又有碑、帖之分,即长于校碑者,多不能断帖之真伪,等等。只有启功先生淹有众长。

启功先生录《石门铭》释文考证

启功先生藏《石门颂》

启功先生是权威的书画鉴定家是人所共知的,早在抗战胜利后的上世纪四十年代中,他便被聘为故宫博物院的专门委员鉴定书画。新中国成立后,先生更是国家倚重的几位专家之一。当时看画很多,如今天还有专家当作论题的梁楷《右军书扇图》,先生文中言及,早在文物局在团城收画时,就已经断其为“旧摹本”了。我这里只讲一个先生鉴定绘画的例子,以见其鉴定特色。《爽籁馆欣赏》第二辑中,有一本吴历画册,“画法细密,相当精彩,本款是‘丙戌年冬至摹古八帧’,每页都有清初人对题”。后有陈德大长跋,指出题跋年月有问题,其中王澍跋更是临帖,后又经人挖改。但先生仍定其为伪:“其实这一册的漏洞,并不在于对题的年月,况古代名画拼配题跋的事很多,都无损于名画的真确性。而这册的问题实有以下六点。”先生列的六点分别是,一,画法、用笔、布局、渲染,吴历都有其特殊风格,此册与之完全不同;并点明此册是明末武丹的画风。二,吴历书学苏轼而又有自己特点,与此册题字笔法全不一样。三,印章不符。四,款书墨色浮,同画上墨色不同。五,末页吴历款题,原是恽寿平题画语,见《欧香馆集》。六,册中仿李成一页题云:“李营邱秋渡图”,清代雍正四年为避孔子讳,丘字才改为邱;吴历卒于康熙五十七年。并注明这是其“陈励耘师考出”者。最后,先生点明这一册是用武丹画改造作伪的。读者自能判别,能从上述六条鉴别书画真伪的能有几人呢!何况先生还熟悉并确知此图改款的具体人即善作伪的祁崑祁井西呢?!

先生鉴定古书画的实例之多,不用我多说,书法鉴定我也只举一件先生立判真伪的例子。上世纪八十年代初,有一位故宫的专家要为文物局举办的书画鉴定班讲课,其所带的讲课用的参考品伪例中,有一件赵孟頫的二体千字文。启功先生“碰巧”看见,说了一句:“故宫真阔呀,这样的赵孟頫都当参考品了,这是真迹!”《赵孟頫二体千字文》故宫只有这一件,印在《故宫博物院文物珍品·书法元代卷》中。这是赵孟頫中年书法的代表性作品。

下面主要谈谈先生的碑帖鉴定。“碑帖”,在欣赏和研习书法的人眼里往往视为一类,因古代没有影印复制技术,人们学书的范本又多取拓本,因此碑帖就有了一个绰号“黑老虎”。这一方面指的是黑地白字的捶拓本;另一方面也说明,它是集书法艺术、摹刻传拓技术、综合的文献历史知识于一身的一个专门的复杂学问,没有专门的知识而去动它,是要被“咬”的。所以,碑帖方面真正的专家,要远少于古书画鉴定专家。

古今用心于碑帖考校的大略有三种人:一是金石学家,着眼于文字内容,意在历史的补阙纠谬,重视的是文献资料价值,基本上是重碑而轻帖。二是书法艺术家(包括创作者、研究者),他们则意在书法的高下、刻拓的精粗,字迹留存的多少和清晰程度。两家都要看碑帖的完整程度,但前者要求的是内容的完整明白(主要是碑),后者要求的是字的笔画清楚传神,于是就有了考校碑帖之学的兴起。而所谓的第三者,则是前人所说的帖贾即碑帖商人。他们也注意校碑考帖,而且可能较金石学家、书法家更斤斤计较,不仅缺字残笔要记牢在心,即如石花泐痕亦要死记硬背。因碑帖商人意在于利,对碑帖鉴赏往往轻视甚至置而不论。但这些人中,确实也产生了不少专家,当然其不足是显而易见的。其实,金石家和艺术家也各有偏颇。我有幸看到一位上世纪二十年代就出名的大学问家遗留下来的碑帖,其中有不少伪物,当时颇感奇怪。后见此老笔记,认为晋人书(帖)不如唐人书厚重,便同意友人说的晋人书法都是唐人的伪造,当在晋时,书法只有如魏碑云云。可知,这位历史学家是不懂书法发展历史的。其见解还停留在清代的阮元、包世臣、康有为、李文田等的认识水平上。启功先生《论书绝句》及其注释,对此等见解批得已经体无完肤。

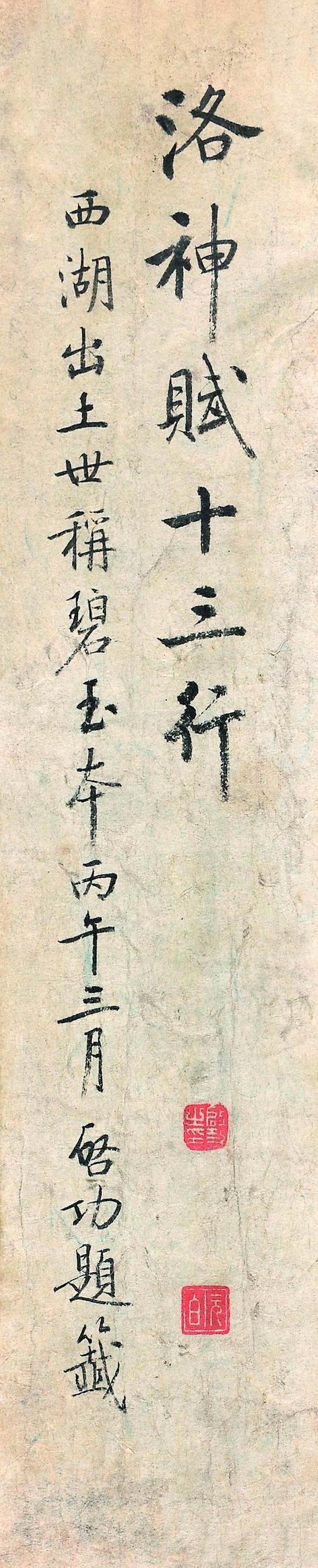

启功藏王献之小楷《洛神赋》拓本

启功题王献之小楷《洛神赋》拓本

相对于上述三种考校碑帖者,启功先生则掩有众长。不仅一般碑帖鉴定家死记硬背的所谓“考据”可随口说出,相关的金石文献、书画著录、校碑考帖书籍也都非常熟悉,而且经史子集,凡相关于中国古代文史方面的知识,亦惊人地丰富。其深谙古文字、音韵训诂之学,又精研历代书法,凡名家墨迹、碑帖摹刻之优劣、鉴藏流传之经过,皆了然于胸。他兼数十年临池的实践经验,特别是对书法字体结构的深入独到研究,用于古书画特别是碑帖鉴定,便有了一种触类旁通、游刃有余、居高临下的优势。这方面的例证很多,仅举几例如下:

上世纪八十年代初,某地发现了一部宋代名帖“潭帖”,被推荐到文物出版社出版。刚拿来时,我有幸先睹其帖,但见笔画僵死,是明显的帖翻帖,而且还刻有宋徽宗、宋高宗题字画押。从李卿云先生到启功先生,都曾经给我讲过法帖谱系、源流,潭帖刻于北宋仁宗的庆历年间,怎能有徽宗、高宗的题、押呢!之前我已经因轻率直言被人告到领导那里说狂妄,所以这一次,也还是搬先生来说话吧!启功先生一看,即指出其伪的证据:此帖卷九有唐代大诗人李白的《庐山归去来帖》五言绝句,这是宋王安石书太一宫壁诗。帖名就是此诗的最后一句,谪仙能写王荆公的诗么!而且先生接着便指出它的来源:钱梅溪《履园丛话》讲的,作伪者买了翻版《绛帖》一部,将每卷两张重刻不同年月,以新纸染色拓之,冒充宋刻,凡五种,其“五曰《绛帖》”,这一例子,足证先生的精鉴与博学。

《潭帖》的卷九 李白书“庐山归去来”(局部)

还有一例,日本友人捐赠给故宫一部法帖,帖上有三个题签:清王铎题为《宋米芾帖》,无名者题为《宋名贤帖》,日本宇野雪村题为《宋拓宝晋斋帖》;帖后有清翁同龢两跋,虽言及程兰川《帖考》记有《松桂堂帖》事,但不能断。启功先生过目,即断“此米友仁孙巨容刻其祖所藏《宝晋斋法书》,与夫溪堂手泽一册,即所谓《松桂堂帖》者也。”因为先生不仅熟悉相关的文献资料,而且,这之前就曾留意过《松桂堂帖》的相关问题,如查找《松桂堂帖》的帖目等。

《松桂堂帖》(局部)

启功先生题《松桂堂帖》

前些年,晚清裴景福曾经收藏的所谓赵子固《落水兰亭》现世,有也被视为专家的人到处喊要国家重金收购。北京师范大学出版社影印的清乾隆内府摹刻《落水兰亭》,有启功先生题跋四十余行,考辨《落水兰亭》的问题,指出裴氏藏本是“伪中之伪,歧中之歧”。先生的题跋对《落水兰亭》的种种问题,如不同本的鉴藏流传,前人的考证得失等等,阐述得极为详实明白,特别是关于《落水兰亭》的真伪判断,相对于那种以耳代目、道听途说、不懂装懂而且到处宣讲要国家重金收购此物(上世纪九十年代初,此物在台湾私人手中)的言论,尤其显得准确和有实际意义。因为呼吁者亦负盛名,在这个问题上,先生的鉴定意见是起了国家收购文物资金的守护神作用的。先生这方面的论著很多,留心者自然了解,所以就不用我做过多的介绍了。

正是由于启先生在书画碑帖三个方面皆通,所以在解决一些相关的问题上就体现出了融会贯通、优势互补的长处。以柳公权《蒙诏帖》墨迹为例,因其既有柳书一些特征,又写得奔放自然,并间有燥笔,因此就有专家学者将之当作真迹。先生首先从文辞上发现问题,又比较出同《阁帖》中所刻柳书《圣慈》等帖体势的不类,进而在宋刻《兰亭续帖》中找出柳书原帖(即《年衰帖》,或连后两行称《紫丝靸鞋帖》。黄山谷赞其“笔势往来如铁丝纠缠,诚得古人用笔意”者),才得出“乃知今传墨迹本是他人放笔临写者,且删节文字,以致不辞。”从而断其为刻本柳帖的节临之物。

故宫藏有一个兰亭摹本,为明陈鉴陈缉熙藏,后有米芾跋他得到的“苏耆家第二本”的题跋真迹。王世贞至近现代人多认为兰亭是陈缉熙作伪。只有启功先生发现他其实是元朝人陆继善的摹本之一(见《论书绝句》七十七)。先生之所以能得此确论,就是因为别人不如先生既注意法书又熟悉碑帖,特别是各种刻帖。陆氏凡摹五本,有陆本人跋者为清宫旧藏,早早南迁离开故宫,能知道的人已很少。先生不仅“昔曾见原本”,因研究碑帖,还知道它曾刻于《三希堂法帖》中,而被改造成米跋苏氏第二本的这一本,曾刻于成亲王的《诒晋斋帖》中。这样,启功先生的视野就比他人宽出了至少一两倍,何况先生是有心的研究者呢!

陈鉴本兰亭序(局部)

陆继善摹兰亭(局部)

而先生的《从<戏鸿堂帖>看董其昌对书法的鉴定》,从文章题目看,其立论的角度本身就已经是他人所难以企及的了。

二、作为书画家的鉴定家

书画家能鉴定,古今有之,但书画临习之广博、考究之精深、参悟之透彻如启功先生者,则是极少的。这里包括书画家技艺的优劣长短,师承的渊源来自,艺术风格特征,对当时后世的影响及古今人的评价得失等等。这是因为大多数人学习书画多由个人兴趣爱好决定,很少有人在临学前人和个人创作中,注意到历代作品的优劣真伪,更少注意到其在书法史、绘画史上的历史地位。而启功先生则不然,我们从他中青年时所作的书画跋语、临写题识,就可以清楚地看到他是艺术与学问并重的。北京师范大学出版了一套《坚净居丛帖》,凡临写、鉴赏、珍藏三辑,可见先生对前贤名迹的临习至老坚持不懈,数量众多。特别是鉴赏卷,加上文物出版社出版的先生的题跋书画碑帖选,更可以看到先生对书画资料收集之广泛,研究之深入和评判鉴别之精确独到。以临帖为例,先生凡临写名帖法书,必有题识评论,从书法的优劣,传本的来历,名实的真伪,摹、临、刻拓的种种问题,皆有鉴别。下面举例说明:

《临竹山堂联句》识云:“一九八九年临墨迹一通,其中残笔以意补足之。”后面针对有人因此书称谓“鲁郡公”少了“开国”二字,便加以怀疑,先生特举宋拓《忠义帖》所刻《刘太冲叙》、《送辛子序》皆署鲁郡公,指出诗文、笔札与碑版不同。唐书所载,人们口语称鲁公,脱了“郡”“开国”三字,难道史官所记皆是伪托吗?但先生特别指出,他这么说并不就是定此帖为真,而是说“辨其真伪,当别有据”,而不在个别字句之有无。这是在临帖之时,已关注到人们真伪的评论,举例辩驳。而从先生《颜书<竹山堂联句>》文中,可知先生所针对的是岑仲勉《贞石证史》所论。岑氏据《秋碧堂帖》所刻此帖,具衔无“开国”二字便定此帖为伪。先生引欧阳修《集古录跋尾》《大唐中兴颂》条,“书字尤怪伟,而文辞古雅,世多摸以黄绢为图幛”,指出《竹山堂联句》亦是北宋人“以黄绢摹作屏障之物”,其遗字脱文,剪装为册,也就不言自明了。而在《启功临帖册》节临颜书《祭侄稿》时指出:“鲁公真迹今传世者,惟此稿与《刘中使帖》耳。”这样,《竹山堂联句》的真伪不就不言自明了吗?可以说仅此一帖,便反映了先生集临习书法、学术研究、鉴定真伪的各个方面。临《黄庭内景经》,大草书。先生识曰:“右上清黄庭内景经,见《云笈七籖》卷十一,世传伪刻王右军书,并伪作柳诚悬跋,实黄山谷书也。余得重翻本,点画更多讹缺,因校以道书,漫临一过……”先生临帖取其精华,融会贯通,完全自运而成为新的艺术再创作。此帖临的是伪刻再翻本,标为王书柳跋,实为黄庭坚书,先生一一点破,不仅是书法的临写创作,而且寻根导源点出伪讹,判明出处,同样是研习、辨伪、鉴真并举。临《兰亭续帖》工夫更在考校碑帖。凡原帖之涂改、刻石之泐损(漫)、标题之缺失、字画之异体错讹、帖文之出处、风格之归属、同他帖他刻(汝帖)之异同、摹刻之好坏等,皆随临逐注。崔浩、沈法会条下注:“以下皆此类字体,其文似节《吊比干碑》,待查。以下另一帖字略小于前,当是沈法会。”樊逊、温子升条下:“以下字大寸余,乃节齐乾明孔庙碑字。”褚遂良条注:“字方板,似木刻书,无笔意。”徐氏告身后记:“此系录告身之字,较前记稍流动,极似苏东坡,可知宋人谓苏似徐,即指此类。”这段话,实际涉及书法史一大公案。凡言东坡书皆云曾学徐浩,此缘于黄山谷之说:“东坡少时规模徐会稽。”苏过则言其父:“少时喜二王书,晚乃喜颜平原。故时有二家风气,俗子不知,妄谓学徐浩,陋矣。”东坡最得意的门生和自己的儿子论东坡书都如此意见相左,可见书法师承风格的评论,何等不易。上世纪八十年代中,我为十四卷本美术史写宋代书法,尝与先生论及此事。先生说,东坡学徐浩,从《兰亭续帖》(非印行本中有者)徐氏行书诗文看,确有其事。不是学《不空和尚碑》那类的字。东坡少年学什么,其次子不见得知道。就是知道,因其名不如二王、颜鲁公,也不愿意提了。比如某老先生(已故当代最著名的书法家),人知其书学二王,学圣教,不知其字下半紧收,是学蔡京、蔡卞造成的。老先生帖架上很长时间摆着老故宫影印的《唐玄宗鹡鸰颂》,后有蔡京、蔡卞长跋。二蔡单帖都很短,这跋是二蔡字最多的。老先生时常临写,有俗,包括熟客到书房,便将集王圣教序盖在上面,让人感到临学的是书圣。吴玉如先生、李卿云先生亦知此事。盖通人学书和学人是两回事,世俗则不这么看。所以,这位老先生圣教序是时刻放在旁边的。

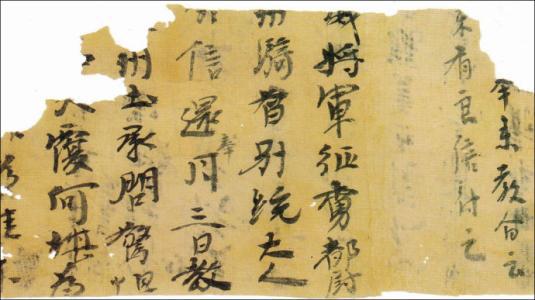

楼兰残纸

启功先生遍临名帖,对新出土墨迹亦不放过,同样是临习与研判并重。如临楼兰残纸字即云:“楼兰出土晋人真迹,绝似十七帖。”赞叹其艺术之高,曰:“米老见之,又当据舷而呼矣。”甚至说:“索幼安不过如此。”这是赞其书艺。临《奉橘帖》云:“右军此帖,今传唐摹本,胜宋拓石刻多矣。”这是求其笔法清晰。临《鸭头丸帖》云:“此帖每三字为一段,殆为矮纸上书,共五行,摹成两长行耳。此帖成三行,其式更失。”这是考校原帖、刻本、临本对行款形式的改变。临《异趣帖》云:“草书佛家语,遂题为梁武帝,所谓牛必载嵩也。”这是批评对无款书画的随意定名。先生在谈及此帖后归完颜景贤时,对“异趣”有进一步解释:“梁武帝《异趣帖》中有‘永堕异趣之语’,因而得名,其语乃沉沦恶道之义。景氏得帖,遂以名其斋,亦见其不学也。(景氏指完颜景贤,即景朴孙)”这是在解释帖文的内容含义。

总之,从书法家研习观摩的角度看先生临习评判碑帖,亦可见是书法研习同鉴赏、鉴定、考证紧密结合的,绝不同于一般临习创作书法者,只用意在书法,而并不注意文句内容等。先生则书体、文章、史实、典故、用语、修辞乃至音韵都注意到了,草书多旁注楷字,诗文则校订版本,典故则注明出处;凡临习之碑帖必考辨其传本来历及传刻的种类优劣,都涉及到了真伪的具体问题。而先生《论书绝句》有:“学书别有观碑法,透过刀锋看笔锋。”虽言学书,实则论及书法史上的大真伪问题,这就是王羲之书是六朝新体还是旧体的问题,六朝碑志同书家墨迹的问题,是他写著名的《兰亭考》的直接原因。

同样,先生临画亦同研究鉴定有直接关系。先生尝赐我他早年临王蒙《林泉清集图》的复制品一轴。他告诉我:“临的时候就发现,其实这也是一件临仿本。因为原件在张学良手中,看不到,临此,不过是望梅止渴。台北故宫博物院有三件黄鹤山樵的《花溪渔隐图》,有人问我是三件都真呢还是都假,我说王蒙真迹看多了,就可以认识。如果临一临,体会一下笔性区别就更容易判别真伪。”先生对很多古代书画家的作品早年都曾认真临学,从题识可知,都与研究鉴定有关。今举董其昌为例。

先生早年曾跋董其昌临蔡书黄米四家字册,因为其中一册不见款署,人或疑之。先生曰:“古法书不尽带名,观唐窦氏《述书赋》可知,此册殆当时一帙中之一册,其款在米册中。然真迹固不待款也。”之所以有这种把握,是先生早年对董氏书画都下过很深的临学研究工夫。《论书绝句》云:“先摹赵董后欧阳”,可证其很早研习董其昌书,所以于董知之最深。其跋董其昌行书《小赤壁册》可为明证:“香光书不以结构争紧严,不以点画争富丽,博综古法,以就我腕……或有病其滑易者,盖应酬既多,潦草诚或不免。然善观者,必观其率意处,方见其不为法缚之妙也。”其跋董思翁小楷《常清经》亦云:“思翁自负在小楷,晚年之作尤证妙谛,观其摆脱前人蹊径,实能自立门庭,觉赵吴兴书《莲华经》,尤不免仅守格辙,无论祝希哲、王雅宜辈之困于枣石面目矣。书法贵入古,尤贵脱化……思翁自在‘灵飞’、‘西升’及‘女史箴’、‘玉润帖’中得之,故摸拟诸家,无不形遗神合。”其评董画云:“生拙取韵,有平天真之趣。”这是认真临学,反复研究,摸清其师承来自,掌握其优劣得失才能得出的真知灼见,而不仅仅是佩服赞美。先生发表很多文章,批评甚至揭露董其昌的理论及鉴定方面的种种谬误,句句中的,入木三分,令人如醍醐灌顶、茅塞顿开。其对董氏书画认识之深、理解之透,从众多对董氏书画跋和先生鉴定董氏书画的实例中可知并世无二人,所以在鉴定董氏书画的真伪方面,其精准也可以说是并世无第二人。这一方面是先生对董氏书画研习日久的功力,另一方面,则是先生实事求是的不盲目崇拜迷信的态度。这在下文还将有讨论。

鉴定古代书画大家之中,赵孟頫、文征明、董其昌问题最多,先生都有精深的研究,有独到的见解。对赵孟頫书画鉴定,先生从艺术的角度临习研究,也是积学功深。下面的事关系到本人,但同先生的鉴定有直接关联。有文章记,1985年全国书画鉴定小组上海看画时,我因说一件赵孟頫画是伪作,引得时为鉴定小组组长的谢稚柳先生大怒。原因是“参加鉴定的专家对上海博物馆所藏明清画多持否定意见……谢先生一肚皮的气无法发作。王连起恰好撞在枪口上。”这件作品是赵孟頫《百尺梧桐图》,因为我研究赵孟頫,所以事先我对此图的看法向先生谈过,得到先生的充分肯定。当看到这件作品时,有先生问:“王连起,你研究赵孟頫,你看怎么样?”我脱口说出:“款印是后加的,题跋的人没一人言及赵孟頫。”傅熹年先生有文章详考此图,精准确定,此画真伪,已是铁案。其实,我真正惹谢老发怒是因为明代唐寅的《牡丹仕女图》。当时我私下告诉徐先生,我认为这张画有些新,可能不对。不想徐先生即刻与谢老讨论,才惹得谢老发怒。当时启功先生不在场,他第二天看过此画,明确指出,此画不但假,而且它是祁崑祁井西造的。当年祁氏曾很得意的亲口告诉先生,他一共造了四张,还特意注意将人物、体态、画法、题字都有所区别。1999年先生访美时,在美国指认出另外一件。启功先生对这件唐寅画的鉴定,当归为艺术、技术、还是学术呢?上述例中先生的鉴定,又有那一件离开了“艺术鉴定”呢?

启功先生(左三)在鉴定

顺便指出,徐、启、谢三位老人家都是旷世少有的鉴定大家,也都是性情中人,他们尽管看画中有时意见相左,但都是鉴定见解的异同,而对于晚辈,都是有大人之量的。1993年在无锡的“倪云林学术研讨会上,谢老主动找到我说:“你研究赵孟頫,上海的赵书、赵画你没看全就跟着徐邦达离开鉴定组了。你从这里去上海,要看什么都给你看。”会议结束后,我到上海,果然看到了上博藏的全部赵孟頫书画。我十分感谢谢老的关照支持,但我也知道,这是启先生的“佛面”起了决定性的作用。

左起:谢辰生、刘九庵、杨仁恺、谢稚柳、启功、徐邦达、傅熹年

信笔写来,不觉说了这么多。还有一点,也同启功先生是书法家有直接关系。就是古人的草书帖,一些已是专家的人认起来都很困难,很多时候,都是很谦恭地向先生请教。

赶紧带住,归纳想法,就是启功先生鉴定,同他作为书画家的“艺术”是有直接重要的关系的,只不过于此之外,还有其他本事应用其中罢了。

三、大学问家的鉴定家

中国书画的一个重要特点,就是除书画本身的艺术风格特点、水平高下之外,还牵扯着各种历史文化的众多问题。绘画中的人物画、特定题材的山水画,就有不少历史文学的内容,而书法中书札涉及的史实典故、诗文作者的归属、文章句读等等,都涉及多方面的知识学问。这是让鉴定家经常遇到的有时是非常困难的问题。在这方面,先生以其对经学、史学、古典文学、宗教释典等积学功深的研究,对历代典章制度、民俗礼仪乃至戏曲小说的深刻了解,特别是对与书法紧密相关的古文字学,包括小学音韵和训诂,有着极深厚的学问功底,使得先生在古书画鉴定的本身已具备的燃犀法眼之外,还有这么多偏师可倚,奇兵可用。因此,凡书画鉴定的疑难问题,在先生面前都可以游刃有余地得到解决。

对这一点,人们普遍认同。在将先生的鉴定归为“学术鉴定”的文章中,对此也有很详实的评论。上文只是指出,先生鉴定同样靠艺术感悟,同样对著录文献、金石著作及书画材质都很重视而且熟悉,但这些也不是什么“技术”。下面,我只举几个例子以做说明。

我在谈书画家的鉴定家时,曾言及很多人对一些法帖草书不认识。同样,很多人对一些法书、碑帖之文不能句读,这还谈什么认识和鉴定呢?至于帖书古文的用典出处、修辞得失,不通古文、不懂训诂的人,要强作解人,则只是妄赞其莫名其妙而已,反而误读者求知之意而损自己赏鉴之名。以传世《曹娥碑》为例。有名鉴定家介绍云:“《曹娥碑》是东汉元嘉元年(公元151年)上虞长度尚为孝女曹娥建立的。碑文典重,词无虚设,为当时的大文学家蔡邕所称赏,誉为‘绝妙好辞’。”启功先生有《“绝妙好辞”辨》一文,详加评论。现简介如下:据最早文献东晋《会稽典录》记,曹娥救父投江,是上虞长命其弟子邯郸子礼为之作碑的。到了唐章怀太子李贤注《后汉书》,这个弟子就变成了邯郸淳,并给邯郸淳起了个字叫子礼。其后蔡邕就题了八字赞语:“黄绢幼妇,外孙齑臼”。蔡邕题在碑上还是碑文草稿不得而知。《世说新语》记这八字在碑上,猜谜的人是曹操和杨修。这个故事经《三国演义》更广泛流传。但最大的矛盾是曹操根本没有去过会稽,怎么解释呢?在注《世说》的刘峻那里,杨修又变成祢衡,指点曹操的浣纱妇人是曹娥的灵魂。启功先生戏曰:“少女曹娥的灵魂也长大成妇人了!”以上讲的是此碑出处经过。下面讲墨迹文章内容,因为小楷碑汉代没见过,所以这里变成了“度尚设祭诔之”。诔词的乱作比附,先生援《诗经》之例,不“责备本文作者”了。后面详细剖解诔文用典修辞之荒谬。如“哀姜哭市”、“杞崩城隅”的哭夫殉夫与救父殉死毫无关系;“刻面引镜”是节妇毁容,与殉父投江更不相干;“坐台待水”是楚昭王夫人不见符宁待水淹而死的故事,同曹娥事只搭得上一个“水”字;“抱柱而烧”是两个典故,“而烧”指鲁宣公女伯姬事,是节妇被火烧而死,同曹娥事关者仅一“死”字,而致死之因却有水火之异!“抱柱”语出庄子,是说男人尾生守信殉情,则无论如何同曹娥事也拉扯不到一起了。何况把两个典故捏在一起,更是不伦不类。至于“剺耳用刀”、“丘墓起坟”等则全是废话。后面还有谶语,以见事出有灵,还是从《隋唐嘉话》里抄的别人的故事,并把蔡邕题字不是观碑,而改成“手摸”。这种用典不切,胡乱堆积称之为“碑文重典”,不令人感到滑稽吗?而“绝妙好辞”用隐语说出,正好理解为这种不伦不类、废话连篇之文的羞于明说。“词无虚设”几乎就是讽刺的反话了。作上述赞美《曹娥碑》者,读读启功先生此文,不知作何感想!

看看先生的《丛稿》,可知先生以学问助鉴定解决的实例之多。小到文征明原名“壁”而非“璧”的出处原因,大到《古诗四帖》非张旭的辨证。即便是上述《曹娥碑》文辞内容,亦关乎训诂说文。这确实不是只靠经验甚至艺术鉴定能解决的。明代吴门大书画家文徵明,原名壁,字徵明,四十二、三岁改以字行,更字征仲。壁从土不从玉。但绝大多数作伪文氏早年书画者,皆写作玉字的璧。先生从清人叶廷琯《欧陂渔话》中考出文氏兄弟取名同星宿有关,兄名奎,弟名室,皆从土。从此,给鉴定文徵明早年书画提供了一个可靠的依据。今传世有所谓张旭的大草书《古诗四帖》,用五色纸写南朝庾信二首诗和谢灵运的二首赞,其中的谢灵运、王子晋赞,王字刮去一横改成了草写的书字,就变成谢灵运书子晋赞了。但当时的作伪者不知前二诗是庾信诗,庾信要晚于谢,因此丰道生等又猜测为贺知章书,到董其昌开始断为唐代大书法家张旭。启功先生根据庾信诗“北阙临玄水,南宫生绛云”中“玄”字改为“丹”。断其为宋真宗大中祥符五年十月七日后人之所书,这主要靠的是学问。这方面,先生是独具优势的。

无款书《古诗四帖》局部

1984年鉴定组在故宫看画,上级领导派人送来一件清康熙皇帝的书法大轴,说是海外爱国人士藏品要捐赠国家。六位专家说真伪的正好三比三。认为是真迹的先生要断为伪的先生拿出证据,启功先生指着帖文中的一个“邱”字,说,这就是证据。看着对方茫然的神情,先生说:“雍正四年,为表示对孔圣人的尊敬,要避孔子名讳,凡丘,都要加‘阝’。文章中的山丘的‘丘’,变成‘邱’,已经逝世的康熙怎能遵此规定呢?”“哦,是这么回事!”老先生们意见由此得到统一。其他如传世的孙过庭《景福殿赋》、黄庭坚的《行书千字文》等,亦都是先生发现文字中的“硬伤”才确定其为伪品的。

《中国古代书画图目》第八册(时间是1987年秋冬,其编后记注明启功、徐邦达先生没有参加此期鉴定,却没有交代傅熹年先生因赴美访问而缺席),记河南省博物馆有“清郑燮《草书七律诗》”一轴。这本是唐李贺的名作《金铜仙人辞汉歌》。郑板桥既没注明诗题,后面又少写了后四句,成了七言八句。但律诗虽七言八句却是要讲平仄对仗的,韵也要押平声,而且不转韵。怎么可能是郑燮的七律诗呢?倘若启功先生等三位先生在场,是断不会被板桥道人这样忽悠的!这方面,先生极其精通的诗文声律方面的知识就会显出它的重要性了。

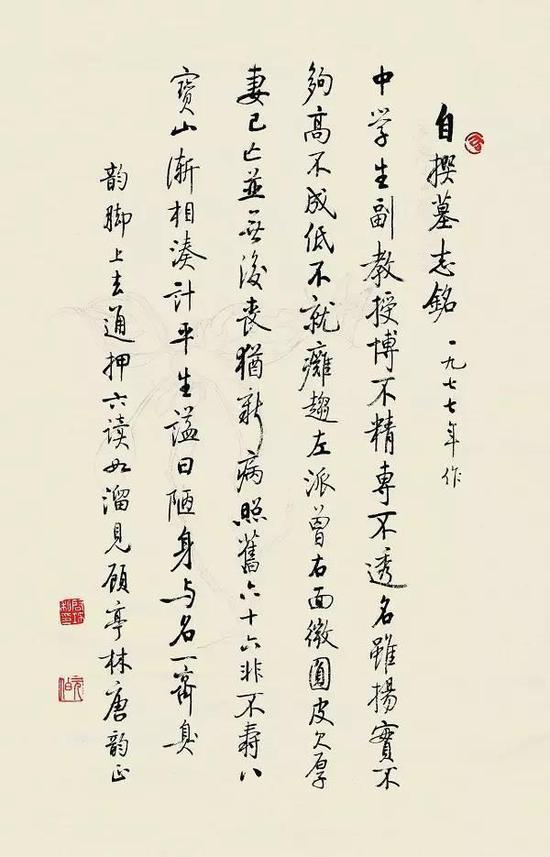

启功1977年《自撰墓志铭》

四、作为教育家的鉴定家

这个提法,人们或以为奇怪,教育家与鉴定家有什么直接的关联吗?有的。教育家固然不必解决古书画真伪的具体问题,但具备教育家身份的鉴定家对鉴定事业会有更广泛、更深远的影响作用,这就是鉴定后备人才培养的问题。因为博物馆的专家,其工作性质是解决自己担负的工作任务和科研课题,配备助手也主要是帮助工作,纵使有旧行业的师徒之份,亦是边干边学。即使是父子,除极特殊者外,亦不会有一个按阶段,循序渐进、有计划、有目标的培养计划。一些经旧社会学徒出身的老先生,对后学请教者常顾左右而言他,是不轻易教人“真招”的。这在博物馆中很多人深有体会。最好的博物馆专家,能做到有问必答毫不保守就非常不错了。这不是个人问题,是旧社会的影响和社会分工造成的结果。

而启功先生则不然,他的教师身份,关心后进的情怀,要为国家培养更多人才的愿望,使他对后学有着传道、授业、解惑的使命感和责任感。学生从某种意义上讲,就是他的产品,自然也就关乎到其质量。恩师徐邦达先生曾告诉我,他刚到北京不久,元白先生邀他到北大讲课。可能考虑到口音问题,怕学生听不清,元白先生便亲自为他写板书。每言及此,徐先生都露出由衷的感激与敬佩。凡文物系统为培养鉴定人才举办的讲习班,启功先生是有求必到。这种讲课始于上世纪五十年代初,最晚直到上世纪末。

1995年十二月十三日,启功先生郑重向故宫博物院致函一封。信的第一行就是:“敬为国家文物机关收藏文物书画去伪存真而呼吁!”先生指出:“现在社会上古今文物流通出现一种很不正常的现象:在价格上日见其高,在质量上伪品充斥。收购者稍有不慎,即堕入做伪者的陷阱……我们自开国以来参加文物鉴定工作,即随时呼吁培养后一代专门人才。虽有不少人有所成就,但从全国讲,并不敷用。”信中,先生在希望老专家继续发挥作用外,还提出培养中青年专家的问题,并提出了具体的可行方案:“倘若常开小型讲座,老专家随时就某几件作品随时讲解,老中青共同发言、辩论,不拘开会形式,方便而容易办到。想老专家们不会不积极指导的……”

正是这种以为国家培养鉴定人才为己任的责任感,使得先生对所有用心此道者皆尽心讲授,不论亲疏,有教无类,从不计较回报、名利、得失。今举一例。书画鉴定小组成立以前,故宫一位中年同仁发现库房一件明初善写章草的长洲大书法家某某的书画合璧卷,已经定为伪品,但他认为是真迹。当时故宫每周有一次书画审查,本院专家外,还清了张安治和启功先生。张先生这时已不参加了。这位同仁拿出这件作品给专家看,并表明了自己想翻案的想法。启功先生看后,详细讲解其书画尽伪。并讲明此作者画的小竹卷真迹只有一卷,原张葱玉旧藏,今流落到了美国,与此区别明显,徐先生年轻时同张把玩多年,书法是明代松江钱姓兄弟之一作的。这位同仁虚心接受先生的意见后,又经研究,发现了另一件在国外的同样的作品,写出一篇研究文章发表在故宫院刊上。事情过了几年,先生对我说:“有人告诉我,某人写的关于某某的文章,内容是我纠正他以伪为真的话,现在变成他的研究了。我回答,我干的是教师爷,传道、授业、解惑是我的本分职责。我讲了,人家听了就行了,我已经起到了应起的作用。人家不但听了,还找出两个假的来,有研究考证,写出那么长的文章,已经比我讲的内容多了。不但自己解了惑,而且已经在传道了。提不提我有什么关系!”这是何等的襟怀!这才是先生的榜样,后生的楷模!

自1979年初,我持徐邦达先生推荐我向先生请教碑帖研究鉴定的引荐信拜识先生以来,二十多年间,我受到先生悉心的指教、持续的关爱和有力的呵护。我只讲两个例子。

宋拓定武兰亭,赵孟頫跋

1984年,我在先生的指导下撰写《赵孟頫临跋兰亭考》,先生告诉我,全国书画鉴定小组成员之一的某先生藏有一卷宋拓定武兰亭,有赵孟頫跋,讲“右军书是魏晋新体,兰亭者新体之祖也”,字写的非常好,后还附有一张《萧翼赚兰亭图》,帖和画都是先生为之鉴定的。我听了太高兴了,因为我正要写王羲之书是魏晋变革后的新体问题,而且我从胡世安的书中查出了此跋的原文。于是迫不及待的找这位先生请求赵跋的图片,没想到这位先生回答,没有照片,也不能为你专门拍照啊!启先生拉我一旁说:“看你着急的,等这期鉴定结束,他回到家,我给他写信要!”果然,后来先生就给我要到了照片。新一期全国书画鉴定开始,先生拉我去谢这位先生。这位先生说:“我没给你照片,是元白先生给我写信,说写文章用,我给他的!”先生赶紧向此公道歉,“某先生,对不起,你看我这教书匠,行文也有语法问题,给您的信说写文章要用,没有主语,是他写文章要用!”其他先生无不大笑,一位老先生就说,“又是一个萧翼赚兰亭!”时间已过去三十年,此情此景,依然如在目前!后我多次询问此老,他都信誓旦旦地告诉我,这件文物他已经捐给东北博物馆了。2008年,余辉先生陪同我专门赴沈阳想阅看此卷。博物馆方面明确告诉,根本没有此事!(最近知道2014年赵孟頫的跋是单独拍卖的。兰亭帖呢?兰亭图呢?当我知道这卷文物已经被拆离后,我感到非常悲哀和痛心,我原以为,只有在旧社会,只有那些意在渔利而不讲诚信的商贾者流才会干出这种拆离毁坏文物的事来。看到这件赵孟頫的定武兰亭跋,又想起启功先生对我的提携帮助,此事怎能不让我感慨系之!2015年秋补记。)

1985年秋,因传有人说不让我到上海博物馆看画,先生拍案而起,告诉当时的局领导:王连起不仅是徐邦达的学生,还是我启功的学生!不让王连起看画,就是不让我启功看画!小子何德何能,能让先生如此呵护和仗义执言!看看此事先生给挚友的信中谈及鉴定组问题的内容,或有助于理解先生此时的情绪(见《启功全集》卷十,189—192页)。随后,先生便提出了带我和王靖宪先生全国阅看碑帖,对先生提出的“我向贵院借王连起,谁管我启功饭吃,就管他饭吃”的要求,令人惊讶的是当时我的主管领导不仅拒绝,而且还不同先生商量,就擅自将我换作了他人。先生当时异常愤怒,感慨说:“我向来以不在编的故宫人自居,不想竟这么没有面子!”但没多久,此人听到单位领导班子将调整,要从外地调院长人选,居然跑到先生家里要先生帮他活动!先生告诉他:故宫博物院的院长是党的高级干部,由党的更高级的领导考虑。您这不是让我犯政治错误吗!您找错地方找错人了!没想到此公当时居然跟先生套起近乎说,我们这么多年交情,您一定要帮忙!逼得先生只好说:我向您借王连起看碑帖的事,我们有交情吗?这是小事。您在我这浪费时间,别耽误了您的大事!说完先生就将之“请”出门去!先生每言及此,神情都还很激动:“春秋大义,是他自己逼我们也施行了一回!”这次先生鉴定碑帖的活动当然也就此取消。但先生从没有打消过带我阅看碑帖的念头。1998年秋,先生在日本举办“启功书法求教展”,再一次要带我和王靖宪、苏士澍等人去日本,阅看三井家藏的善本碑帖。时值该国经济不景气,先生用“夫子不假盖于子夏”的思路,以展品换我等路费的方法,终于带我们阅看了三井家的绝大多数碑帖藏品,并且是边看边作讲解,使我获益良多。

有些事看似对我个人的支持,但实际上确是先生对国家鉴定事业的关心和重视。2000年,我访美工作时,在普林斯顿大学伪品中发现了赵孟頫真迹行书《洛神赋》,普大约我在大都会访问工作结束后到普大访问。我征得院领导同意后,却有人以“王连起拿着工资挣美金,群众有意见”为由给否了。当时引起先生的极大义愤:共产党领导的社会主义的故宫培养的专家,能在美国的大博物馆、名牌大学给解决鉴定问题,有所发现,这不是好事吗?哪位群众有意见,明儿我去给他做做思想工作去!此事在张文彬局长亲自干预下得到解决。但却引起先生的无限感慨:倘若在这些事上少用点心思,而多用在做学问上该多好!

1999年11月作者陪启功先生在美国弗利尔博物馆看画

自从先生了解我曾利用文革学校停课自修文史后,便针对我提出了一个要求:把书画碑帖鉴定工作当作学问来做。今举一例以见先生之用心良苦。上世纪八十年代末,我发现故宫藏文徵明《临赵孟頫兰竹石图》与所临拓本装为一卷,从拓本文句“善夫以公事进京以此纸求画”云云可知,就是《吴郡金石志》所记之本。告知先生。不想先生说,跟顾信顾善夫有关,还有什么文字记载呀?我才想起王世贞四部稿《赵子昂帖》条,记昆山出土顾信刻赵帖,其中有刻画兰竹图事,便问先生,是否就是您告诉我的《乐善堂帖》。先生高兴地说,我让现在北图工作的辅仁的老学生薛英帮你联系去看。当我看过之后“汇报”时,说到帖上有张伯英先生数段题跋,却没有考出同装的“名贤法帖”是什么帖,从范大澈到今人写文章,都没有考出顾信生卒。先生问,你考出来了?此时因有重要客人,谈话被打断。再见先生时,正值先生因病住院,先生迫不及待又问此事。我拿出周密《癸辛杂识》给先生,说,您养病给您带本书,没事解解闷儿吧!先生拿过书大笑,这本书一来,我的病就好了一半了!先生马上翻出记载贾似道门客廖莹中为其刻《小世彩堂帖》的《贾廖碑帖》条,问你怎么查到的?我说:是您说很多人写文章现查书,你要求我写文章心中要有书的啊!先生听了哈哈大笑。先生多次要我不仅要读正史、文集,还要读野史、笔记、杂记。1996年北图影印《乐善堂帖》,先生第一时间买来送我,说是对我考出此帖的奖励。

从第一次相见,先生就帮助我规划我的研究方向,到病重期间,还为我撰写的《游相兰亭》查找相关资料。先生凡到国外或香港等地,遇有与我研究相关的书籍,必购得送我。从《丛帖目》到《中国绘画总合图录》,无论其价格贵贱。上文言及的《乐善堂帖》,当时编号出售定价3000元,是其时我工资的近十倍。2002年的一天,先生叫我去他家,指着一套日本二玄社出版的《书迹名品丛刊》二十八大册告诉我:“有一个人研究法书碑帖,肯定需要这套书。我托人买了送给他。你猜他叫什么?”我说:“不知道。这得花不少钱!”先生大笑:“告诉你,这个家伙他叫王连起!你找个车拉走。”那慈祥的笑容,那得意的神态如今仍在眼前,戒我懒惰,催我用功!

我在工作、研究的每一个阶段,都得到先生的关心指导,当然这也是先生对从事古书画研究鉴定后辈的关心和期望。二十多年,先生对我的教诲、帮助、保护和提携,使我终生难忘。先生诞辰百年,我的思绪万千,拉拉杂杂写了上面的话,但还是感到言之不尽。比如,我还有一个小标题没写,就是“艺术史家的鉴定家”。从先生早年“晋人草书研究的讲演”,到《古代字体论稿》,从《<急就章>传本考》《兰亭考》到《论书绝句百首》,从《戾家考》《董其昌书画代笔人考》到《石涛上人年谱商榷》《山水画南北宗考》等等,等等。先生绝不仅仅是书法和绘画的鉴定,而是为书法史、文字史、绘画史、艺术史在做坚实的基础工作。这更深的内涵,更广的视野,即以《论书绝句百首》及其注释而言,那其实就是一部简明的《中国书法史研究纲要》。要说的话还很多,就写到此吧。

————————

延伸阅读:《启功先生旧藏金石碑帖》前言

启功先生之名,可谓妇孺皆知。其在各个方面成就,早有定论,称之为“完人”。先生所藏金石碑帖拓本,有如一部详尽的中国书法史,有着极其重要的价值。

金石碑帖的收藏者,大体可以分为三类:一为藏者,其或有慧眼鉴真去伪,或通过高人点拨,凭借财力雄厚,收得稀见珍品,多夸扬珍异,炫诩收藏;二为书者,其所得碑帖拓本,仅作临池之工具;三为学者,得之碑帖,一能考证史实,二能学书临池,三能通晓校碑字诀,可谓集大成者。自民国以来,金石学领域真正称之为学者之人,凤毛麟角,先生当在其列,与先贤并驾齐驱。

启功先生对于碑帖的取舍,不同于一般碑帖收藏者,不单以校碑字诀为要务,不斤斤计较一笔一画之多寡。先生中青年即在大学任教,收入虽不富足,然亦高于常人,又能挂笔单,依先生之慧眼,本能收得藏家所言之善本,然先生不以所谓投资为要务。先生以为,碑帖首先要传拓精良,能较为清晰地看出笔画波折变化,从刻石中感受书写味道,再与同时代墨迹相印证。先生所藏,于碑刻、法帖皆有涉及,非时人所误言先生“轻碑重帖”。先生喜收集汉魏新出土、新发现之墓志碑刻,认为未经多次传拓,能较为真实地反映本来面貌。对于唐碑先生较为重视,反对“卑唐”之说,特别是一些不太知名的唐碑,或内容佳,或书写妙,都购归加以研究。

《启功先生旧藏金石碑帖》,文物出版社出版

今将启功先生的碑帖收藏分为三类,择选较佳者数种,略加版本说明。先生关于碑帖之见解,皆在图版按语中注释,互为补充。

一?极为稀见之本,传拓年代早且精良,公藏亦无出其右

《吴皇象书急就章(明松江本)》,此册传世所见最旧本,未见越于此者。先生珍视,未题跋语,仅题一签,并请当时名家题咏。马叔平先生跋语中据“”字,定此本为初拓,极为中肯。

《明真赏斋帖(火前本)》,此册与日本孔固亭影珂罗版本同,皆为上虞罗氏旧藏。火前本传世者有故宫博物院本、上海图书馆本等,论传拓,此册称甲。

《魏张猛龙碑并额并阴》,先生一生得力于此,题跋时另纸精楷誊写,装于册尾。此碑传世明拓本,所谓“盖魏”二字之间不连者,皆为浓墨,掩其笔画,难见波折变化。今原碑“盖魏”之间,石花渐凸,知此碑几经剜磨,遂失原貌。此册蝉翼淡墨,字口分明,又贵在传拓年代早,堪称最为精善者。

《清八大山人法帖》,此册为传世孤本,公私所藏皆未见。

二?较为稀见之本,临池有益,考史有助,读者悦目愉心

《周散氏盘(存两种)》,其一清宣统甲子春月周希丁精拓本,钤“养心殿精鉴玺”“希丁手拓散盘”“金溪周康元所拓吉金文字印”三朱文印。此纸多为宣统帝赏臣之本,见王观堂、罗雪堂先生所藏皆为赐本。其二民国时期故宫博物院周希丁精拓本,钤“故宫博物院古物馆传拓金石文字之记”朱文印。散盘传世全角拓者,仅此两种。后者较清宣统甲子拓本,周氏将器形、透视关系皆有改进,更为美观。启功先生在两种拓本器形不同之处钤印,以作区别。

《汉司徒袁安碑》,此本右上钤“偃师县立十三初小校”朱文印,为初发现拓本,笔画如新,线格明显。

《汉石门颂》,传世旧拓者有两类,其一浓墨重拓,字口不见锋芒;其二淡墨精拓,因摩崖为苔藓所封,一经洗石,字口清晰,可见碑刻之原貌,二者拓制时间皆当在明末清初之际,第一行“惟”字“隹”部第二横挑笔末端未与右石泐连,第二十一行“高”字下不见口。此册为后者,实较前者更不易得。

启功先生旧藏《石门颂》

《汉杨淮表纪》,与《汉石门颂》同在汉中褒斜,此亦明末清初拓本,字口分明,传世鲜见。

《汉礼器碑》,此清初期拓本,或为合阳车氏洗石精拓,碑阴见题名小字,晚本皆无。

《清乾隆内府摹刻落水兰亭并跋》,此乾隆时期内府拓本,原石今不知所在,或毁于圆明园战火。因石在皇家,又不为帝王赏赐之用,故仅有刻后初拓数纸。

《魏王远书石门铭》,此摩崖传世旧拓本,首行”此”字尚存,该淡墨本,虽无“此”字,然未见字口精彩越于此者。

《魏常季繁墓志》,志石民国时期流入日本,后毁于地震,碎为二十余石,故拓本至罕,民国时期即高价至白银百数十元。此志拓本最精者当为董康监拓本,用六吉绵连纸,松烟墨,此纸即是。

《隋龙藏寺碑》,碑传世明拓者,有徐森玉先生发现之上海图书馆藏本及汪大燮藏本,除此之外,此本最优,与略晚之明末清初拓本不可等观。

《唐虞世南书孔子庙堂碑(存西安本、城武本两种)》,此两册珍贵之处在于传拓时间基本等同,又为原装,未见有两册合装越于此者。

《唐颜真卿书朱巨川告身帖(存两种)》,卷内所收第二种与《清三希堂法帖》收录者同,原有墨迹照片存世,此卷依原式摹刻,为清乾隆时期内府单刻帖。

《唐柳公权书玄秘塔碑并额》,碑因过于名重,自明代中叶起,几经剜凿,故不以清晰为早晚依据。此为未剜本,虽字神略退,然为柳书本来面目风貌,远胜俗手剔刻以后之拓本。

《五代韩通夫妇墓志》,此二志民国时期出土,为张筱鲁访得,移置河南洛阳藏古阁,民国五年(一九一六年)《韩通妻董夫人志》刻常熟曾炳章题记,此为未刻跋本。

《明思宗朱由检书赐曹化淳三碑》,碑原在北京鼓楼西大街大石碑胡同协和修道院,今三碑皆毁。

三?同一内容,先生藏多种或较优版本,为研究法书提供极好的佐证资料

《唐怀素书自叙帖》,先生藏清契兰堂帖本,又清兰州公署本。因兰州本与莲池书院本所用底本同,先生择一而藏,兰州本流传不广,且先于莲本传刻。

《唐钟绍京书灵飞经》,先生所藏有渤海藏真早本,又补所失四十三行本,二者合之遂为足本。

《宋蔡卞书达摩面壁之庵》,此刻传世有二,一在嵩山少林寺(微博)内,一在嵩山初祖庵内,前者藏半石,后者完整且刻工更为精良,先生所藏者为初祖庵本。

《宋王升书千字文》,先生藏两种,其一为《清海山仙馆藏真卷》一,其二为《清南雪斋藏真巳集》。两帖为同一底本上石,然印迹多有不同。《清御刻墨妙轩法帖》所收之《孙过庭千文》,割去王款,添”过庭”二字,然王升印章俱在,所刻底本与上述不同。

《清世祖顺治帝书敬佛》,此刻传世有二,其一在北京万安山西山第一大寺之北法海寺,其二在北京八大处第六处香界寺。先生所藏者为北法海寺之本。

除此之外,先生极为重视同一书家不同碑刻法帖的整理,如柳公权、宋四家等,先生皆有较为全面的集存。先生又藏大量珂罗版、石印复印件,与拓本比较,多有心得,了然于胸。先生曾说过,先生是书法资料的收集者,其目的很简单,用于学问,用于研究,用于临习。今整理先生所藏碑帖三百余种,集得一编,为广大书法爱好者提供学习之参考。

(本文原题为《浅谈作为鉴定家的启功先生》)